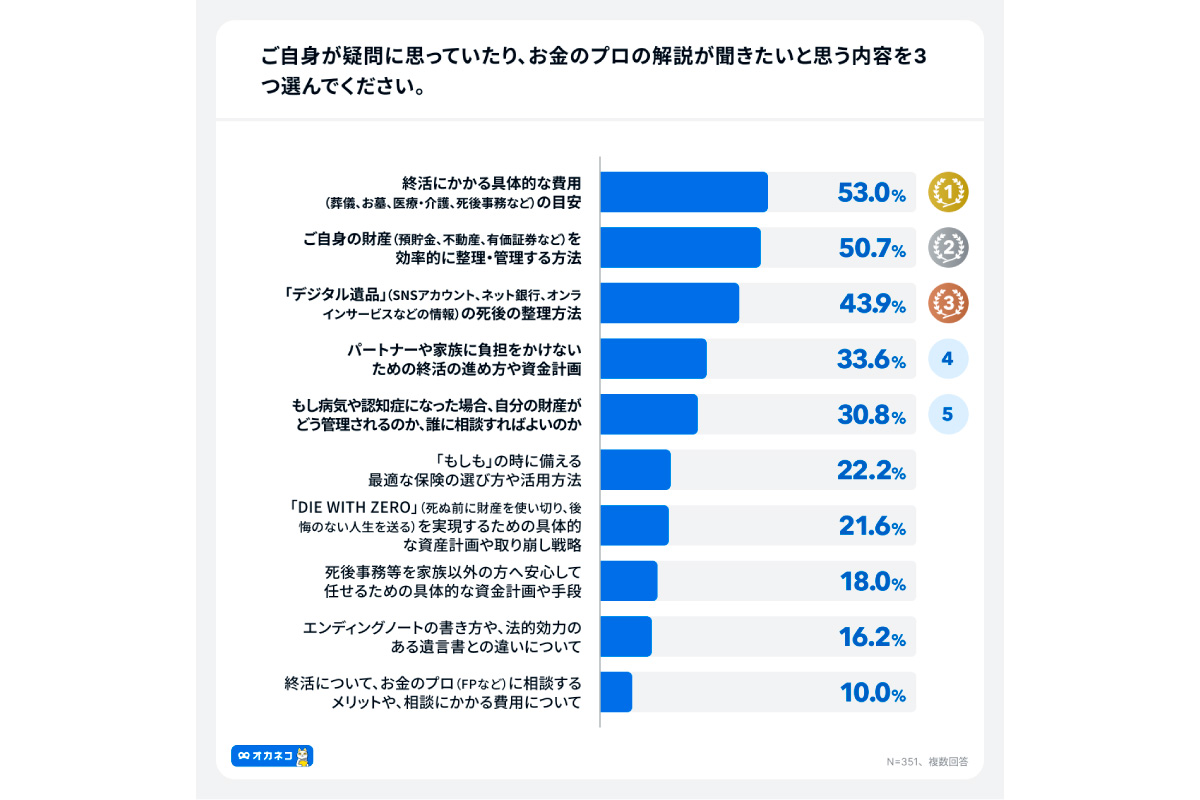

「終活」の疑問、「費用・財産整理・デジタル遺品」がトップ3=お金のプロのアドバイスを掲載-家計診断・相談サービス「オカネコ」

2025年08月07日 13時00分

(出所)「オカネコ 終活に関する調査」(クリックで表示)

(出所)「オカネコ 終活に関する調査」(クリックで表示) 国内最大級の家計診断・相談サービス「オカネコ」を運営する400F(本社東京、中村仁社長)は、人生の終わりに向けた準備をテーマに「オカネコ 終活に関する調査」をまとめた。調査は7月下旬に、全国の「オカネコ」ユーザー351人に実施した。

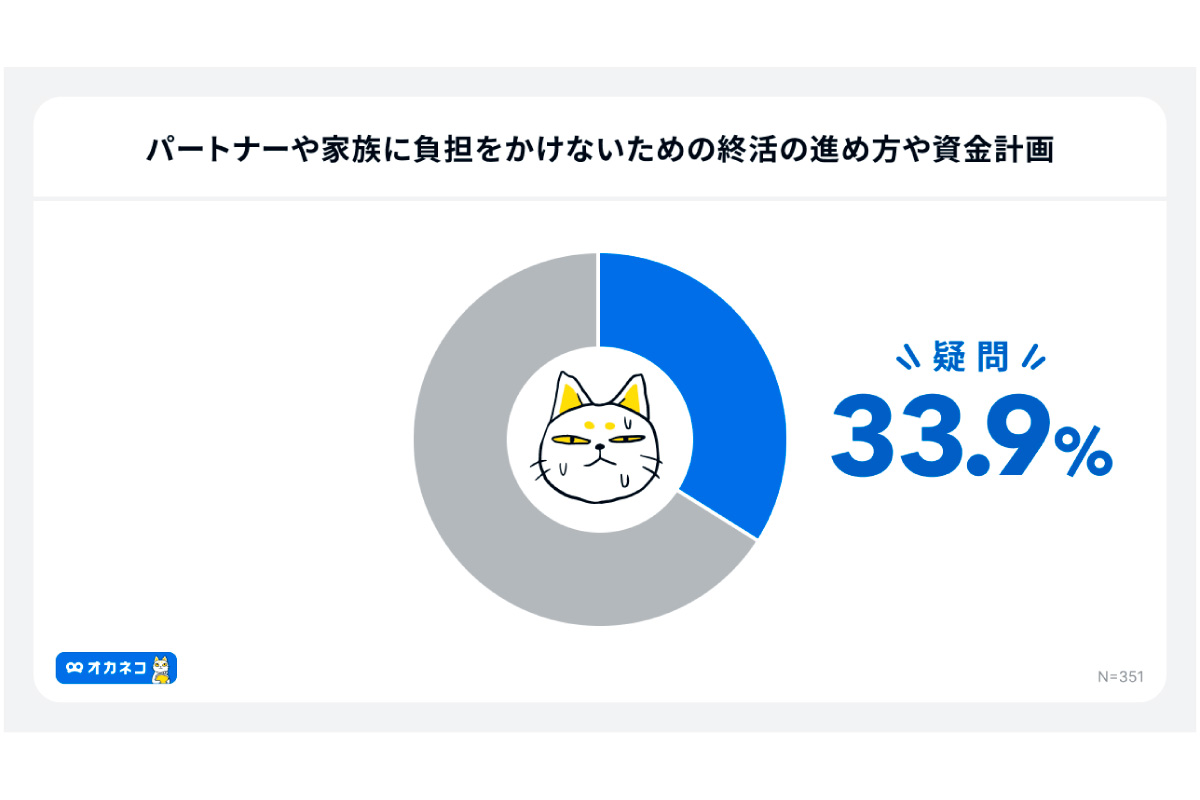

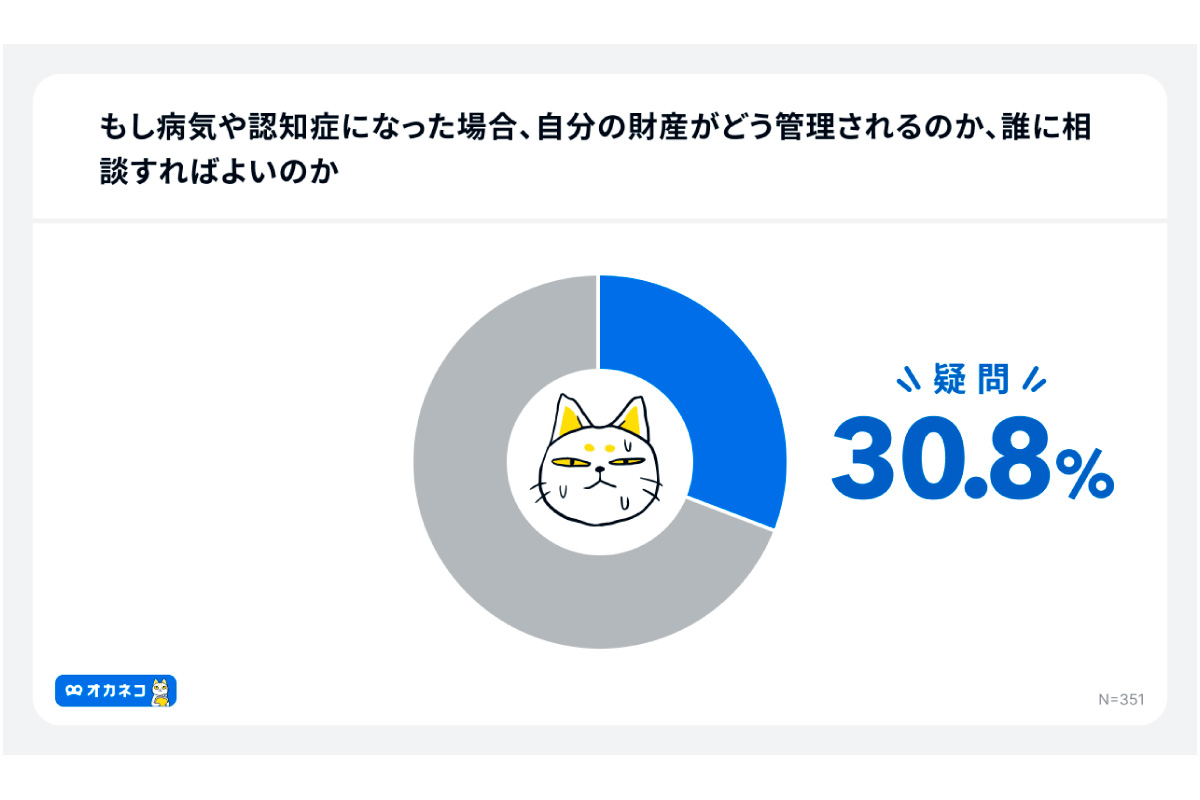

この中で、「終活に関して疑問に思うこと」「お金のプロの解説が聞きたいと思うこと」を複数回答で選んでもたったところ、トップは「終活にかかる費用の目安」で53.0%だった。次いで「財産を整理・管理する方法」(50.7%)、「デジタル遺品の整理」(43.95)、「終活の進め方」(33.9%)、「病気や認知症の備え」(30.8%)が上位を占めた。

400Fに所属するアドバイザーの松井大輔氏(1級FP技能士/CFP®/宅地建物取引士)が、それぞれの疑問について、以下のアドバイスをまとめた。

◆終活にかかる具体的な費用の目安

終活にかかる費用は、その内容や希望で大きく変わる。目安として、葬儀費用は約100 万~200万円、お墓や供養費用は約100万~300万円だ。

特に不確実なのが医療・介護費用で、公的制度を利用しても自己負担は発生する。例えば、在宅介護では月5万円程度、施設介護では月10~15万円程度の費用がかかり、介護期間全体では500万円程度になることもある。

認知症での施設費用は月15万~30万円以上かかるケースも珍しくない。「おひとり様」の場合は、死後の手続き代行に数十万~100万円以上かかることもある。まずはご自身の希望を具体的にし、費用を試算することが重要だ。

(クリックで表示)

(クリックで表示) (クリックで表示)

(クリックで表示)

◆財産を効率的に整理・管理する方法

財産整理は終活の要だが、「何から手をつければいいか分からない」という声が多く聞かれる。

効率的な第一歩は「財産目録の作成」だ。銀行口座、証券口座、不動産、保険など、ご自身の全ての財産と負債をリストアップし「見える化」する。次に、使っていない口座の解約や、税制優遇制度の活用、保険の見直しなど、財産を最適化する。

最後に、作成した目録の存在と保管場所を、信頼できる人に共有しておく。定期的な見直しで、常に最新の状態を保つことも大切だ。

◆「デジタル遺品」の死後の整理方法

デジタル遺品の整理は現代の終活に不可欠だ。放置するとリスクも生じる。

まず、利用しているオンラインサービス(SNS、ネット銀行、サブスクなど)全てをリストアップし、IDやパスワード、登録メールアドレスなどを記録する。エンディングノートにまとめるか、デジタル遺品管理サービスを利用するのも良い方法だ。

リストを作成したら、信頼できる人にその存在とアクセスするための「鍵」となる情報を共有しておく。ただし、パスワードを直接教えるのではなく、安全な保管場所を伝えるなどの工夫が必要だ。各サービスの規約も確認し、故人のアカウントに関する手続き方法を把握しておくことも大切だ。

(クリックで表示)

(クリックで表示) (クリックで表示)

(クリックで表示)

◆パートナーや家族に負担をかけないための終活の進め方や資金計画

パートナーや家族がいる人の終活は、「残される大切な人への配慮」が最も重要だ。

まず、ご自身の財産状況(預貯金、保険、年金、ローンなど)をパートナーや家族と共有し、財産目録として「見える化」することが不可欠だ。万が一に備え、残される家族の生活費が不足しないよう生命保険の保障額を見直すこと、葬儀やお墓で経済的負担をかけないための費用準備も検討する。

また、将来の介護や医療に備え、公的制度だけでなく、民間の保険活用も有効だ。医療や介護に関する希望、葬儀形式、財産の分配などについて家族と話し合い、エンディングノートや遺言書で意思を明確にしておくことで、無用な争いを防ぎ、円満な相続に繋がる。

◆もし病気や認知症になった場合の備え

(クリックで表示)

(クリックで表示) 自分自身で意思表示できなくなった際の財産管理は多くの不安がある。

これに備えるには、主に「家族信託」と「任意後見制度」が挙げられる。家族信託は、判断能力があるうちに信頼できる家族に財産管理を依頼するものだ。

任意後見制度は、判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ選んだ任意後見人に財産管理や生活支援に関する契約を行ってもらう制度だ。公正証書で契約を結ぶことで法的な安心感が得られる。

具体的な契約や法的手続きが必要な場合は、司法書士や弁護士のサポートがある。介護や福祉に関する相談は、地域包括支援センターでも対応している。

◆400Fと「オカネコ」

400Fは、「お金の問題を出会いで解決する」を理念に、2017年11月に設立された。家計改善、資産運用、保険などお金に関するさまざまなアドバイスを、ワンストップで無料相談できる国内最大級のプラットフォーム「オカネコ」を運営している。

「オカネコ」は、スマートフォンから居住地や年齢、年収、家族構成などの約20の質問に答えるだけで、同エリア・同年代・同世帯構成の人と比較した家計状況を診断してもらえる。さらに、診断結果から推定した簡易ライフプランや、FPなどのお金のプロからの個別アドバイスコメントが届き、チャットや面談で個別相談もできる。

また、人生をより豊かにするための賢いお金の使い方や、今回の調査で明らかになった「終活に関するお金の悩み」について、自社運営メディア『オカネコマガジン』で、分かりやすく解説している。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)