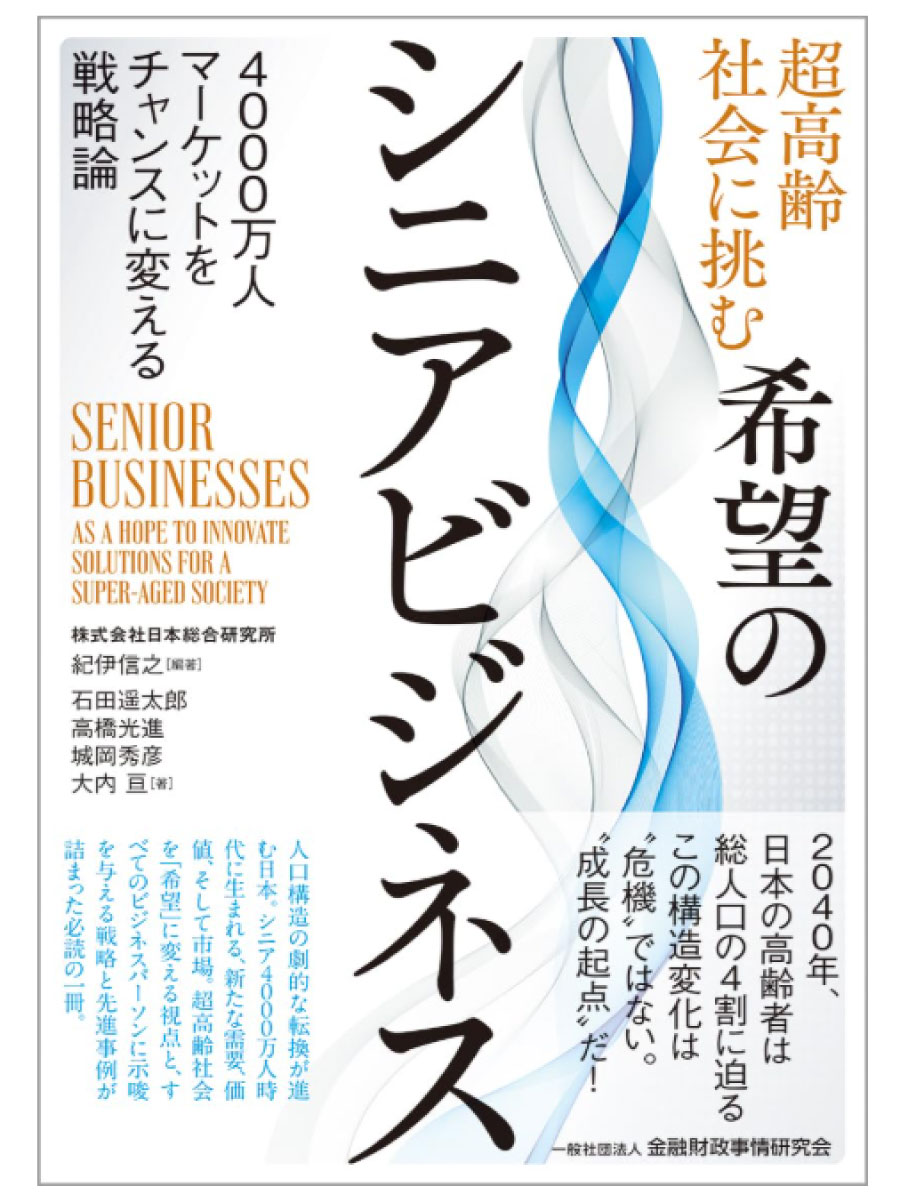

日本総研、「超高齢社会に挑む希望のシニアビジネス」を刊行=2040年の日本、高齢者4000万人時代-日本総研

2025年08月21日 08時00分

日本総合研究所は、書籍「超高齢社会に挑む希望のシニアビジネス:4000万人マーケットをチャンスに変える戦略論」(金融財政事情研究会)を8月下旬に発刊する。

日本の高齢者数は、団塊ジュニア世代が65歳以上になる2040年には4000万人を超え、総人口の約35%を占める見通しだ。認知症の人や働きながら家族の介護を行う人が増加し、介護人材が不足するなど、さまざまな社会課題が予想される。

日本総研は、この書籍の中で「こうした人口構造の変化は、新たな成長市場の誕生であり、大きなビジネス機会とも言える」と指摘。高齢社会で成長するマーケットや、先進的なビジネス事例を紹介している。

同社はこのほど、執筆者の4人が参加する記者会見を開いた。発言のポイントは以下の通り。

執筆者の一人である紀伊信之氏(リサーチ・コンサルティング部門 高齢社会イノベーショングループ 部長/プリンシパル)は、「これまで以上に『ビジネスの果たす役割』を大きくする必要がある。民間事業者が関わり、ビジネスやマーケティングの力で、さまざまな社会課題を解決するムーブメントを作っていきたい」と意気込みを語った。

◆自助・互助・共助・公助、そして「商助」

(左から、紀伊氏、高橋氏、石田氏、城岡氏)

(左から、紀伊氏、高橋氏、石田氏、城岡氏)紀伊氏 住み慣れた地域で高齢者が暮らし続ける社会を作る「地域包括ケアシステム」では、「自助・互助(ボランティア)・共助・公助」を充実することで、高齢者をサポートすることを目指してきた。これに、企業・ビジネスの力である「商助」を加えることで、より持続可能で、選択肢の多い社会を作る動きが広がり始めており、期待が高まっている。

行政では、経済産業省が、仕事と介護の両立支援の一環として、産業と福祉の連携を目指して「産福共創モデル創出事業」をスタートした。また、厚生労働省は、民間事業者を活用しながら地域包括ケアシステムを推進する「生活支援共創プラットフォーム」を打ち出している。さらに民間では「介護関連サービス事業協会(CSBA)」が発足した。

高齢化社会では、身体・認知機能(意思決定能力)が脆弱な顧客を想定したビジネスを展開することが必要だ。スローなマーケティングで、ユニバーサルデザインやバリアフリーに配慮し、官民が手を取り合う「産福共創・官民連携」が大きな流れになっていくだろう。こうしたビジネスは、海外に輸出され、「日本発のグローバル展開」となることも期待される。

◆認知症1200万人時代へ、生活をサポートする製品開発が進む

高橋光進氏(同グループ シニアマネジャー) 認知症およびMCI(軽度認知障害)の高齢者数は、2022年に1000万人を超えた。「認知症がごく当たり前の社会」「認知症とともに歩む時代」が既に訪れている。、2050年には1200万人を超える見込みだ。

認知症になってからも、住み慣れた地域で仲間とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続ける社会を実現するには、認知症の人が日常生活や社会生活を営む上で障壁となるものを取り除くことが必要だ。経済産業省の事業の一環として「認知症の人の日々の生活を支える製品・サービス」を開発・提供する「オレンジイノベーション・プロジェクト」が進行している。

企業は従来の考え方を転換し、経営戦略の一環として認知症の人への対応に取り組むことが必要だ。認知症およびMCIの年間消費支出は2050年に年間17兆円規模になることが見込まれており、重要な顧客だ。

◆家族介護の負担を軽減する「介護保険外サービス」

石田遥太郎氏(同グループ シニアマネジャー) 更なる高齢化、認知症の増加、介護人材の不足などを背景に、家族介護の負担が増加することが予想される。2030年には、家族介護者833万人に対して、その約4割の約318万人が、働きながら家族介護をすると見られている。

働きながらの介護により、仕事のパフォーマンスが低下することが懸念される。家族介護はもはや「個人」の問題ではなく、「組織・企業」の大きな課題だ。企業は、リスクマネジメントと企業価値向上に向けて、仕事と介護の両立支援に取り組むことを求められる。

このため、「仕事と介護の両立を支援するサービス」や、「在宅高齢者とその家族向をサポートする保険外サービス」について、民間企業の活躍が期待される。保険外サービスとは、介護保険では提供できない部分を補うもので、高齢者の日常生活等を支え、家族の負担を軽減するサービスだ。

◆疲弊する介護現場、DXでサポート

城岡秀彦氏(同グループ マネジャー) 介護現場では、人材不足により、介護職員の時間当たりの業務負担が増加し、それが離職率の高さ・採用の困難さにつながっており、負のスパイラルが生まれている。業務負担の軽減が喫緊の課題だ。

介護職員の仕事を見ると、入浴や食事など高齢者と関わる「直接介護」に加えて、見守りや記録作りといった「間接介護」が占める割合も大きい。このため、間接介護を極小化することが重要だ。

その鍵となるのは、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進、すなわち介護テックの活用だ。具体的には、見守りセンサーの活用や、音声入力による介護記録の作成が大きな成果を上げている。

次世代介護の実現に向けて、「国・自治体」「メーカー・ベンダー」「介護事業所」が三位一体になって取り組むことが大切だ。介護現場においては、「人にしかできないこと以外は全てテクノロジーに任せる」という発想の転換が必要だろう。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)