三井住友DSアセット、「日本グロース株」でアクティブETF=「持続的成長の潜在力」に注目、早期に発掘・投資

2025年05月12日 07時30分

(左から尾形氏、上村氏)

(左から尾形氏、上村氏) 三井住友DSアセットマネジメントは、アクティブ運用の上場投信(ETF)「SMDAM Active ETF 日本グロース株式」を東証に上場した。「持続的成長の潜在力を持つ銘柄」を早期に発掘・投資し、中長期的に市場を上回る運用成果を目指す。

運用部リサーチアクティブグループの上村孝広チーフファンドマネージャーと、尾形優介ファンドマネージャーに話を聞いた。

◆持続的成長企業、株価も良好

-ファンドの特徴は

上村氏 このファンドは、名称にある「日本グロース株式」の通り、成長株に投資するファンドだ。特に注目しているのは、「利益の持続的成長性」と「売上の持続的成長性」だ。

成長株といっても、人によってさまざまなイメージがあると思うが、過去データを分析すると「持続的に高い増益率や増収率を達成している銘柄群は、株価のパフォーマンスが相対的に高い傾向がある」ことから、当ファンドはこうした「持続的成長性の潜在力」に注目して、銘柄を選択している。

◆「成長テーマ」⇒「企業ポジショニング」⇒「個別リサーチ」

-銘柄選定のプロセスは

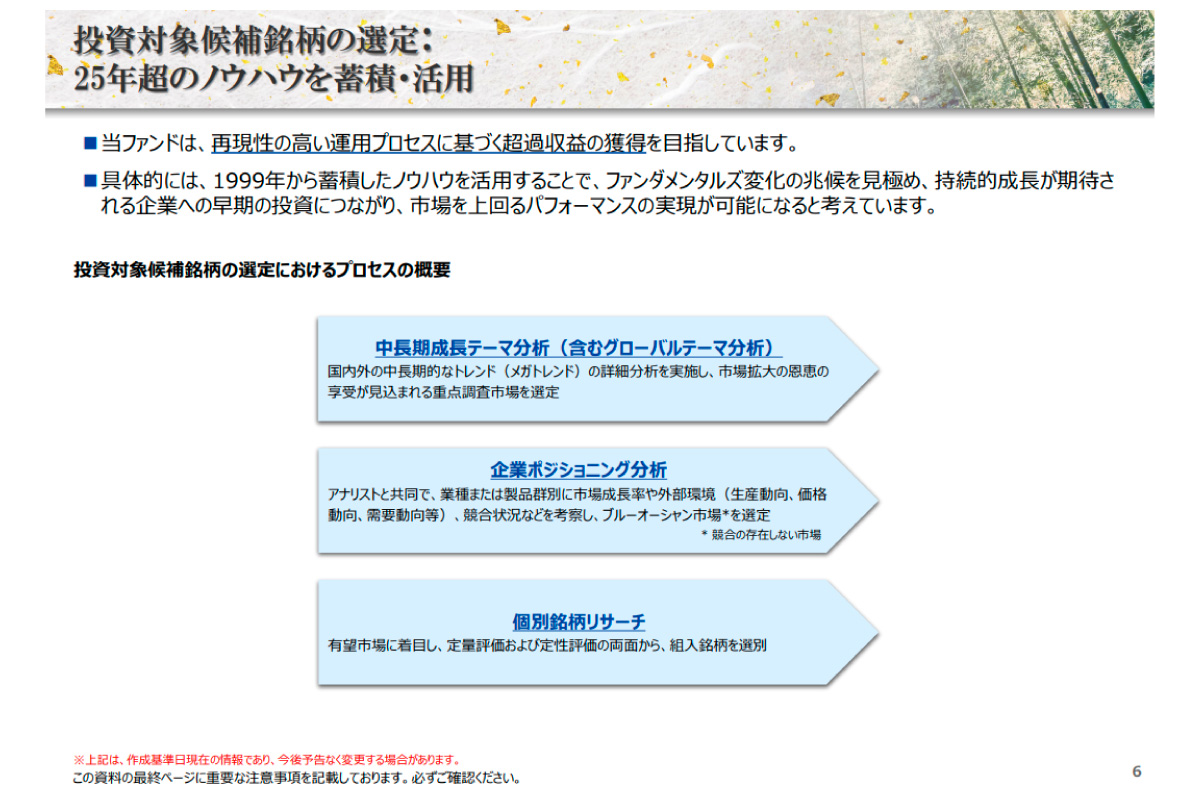

(出所)「SMDAM Active ETF 日本グロース株式」の販売用資料より(クリックで表示)

(出所)「SMDAM Active ETF 日本グロース株式」の販売用資料より(クリックで表示)上村氏 初めに「これから市場が拡大し、売上が伸びていく分野はどこか」-、中長期の成長テーマを検討する。次に「そうした分野に関連する企業」を抽出する。その上で、それらの企業の「利益や売上の見通し」を分析し、候補銘柄を絞り込んでいる。

具体的には、これから売上が伸びる分野にフォーカスを当て、今後5年程度先までを見据えた「中長期成長テーマ分析」を行う。今年、来年、再来年、4年後、5年後といように、時系列でそれぞれのテーマの進化や変化を分析する。

次に行うのが「企業ポジショニング分析」だ。伸びる市場で勝ち組になる企業を見つけ出して、候補銘柄にする。分かりやすい例で言うと、オリンピックやサッカーワールドカップを見据え、それに関連するスポーツ用品メーカーやゲーム会社などを抽出するイメージだ。

その後に、一番重要な「個別銘柄リサーチ」を行う。財務データを使った「定量分析」で候補銘柄を絞り込んだ上で、経営陣と面談したり、工場を見学したりする「定性分析」を行う。当ファンドでは、ファンドマネージャーが自ら面談等を行っている。1人当たり、年間500件から700件の調査を行い、自分の目で投資先企業を確かめている。

◆技術革新や新素材に注目、時系列でテーマの変化を整理

-例えば「生成AI市場」の分析は

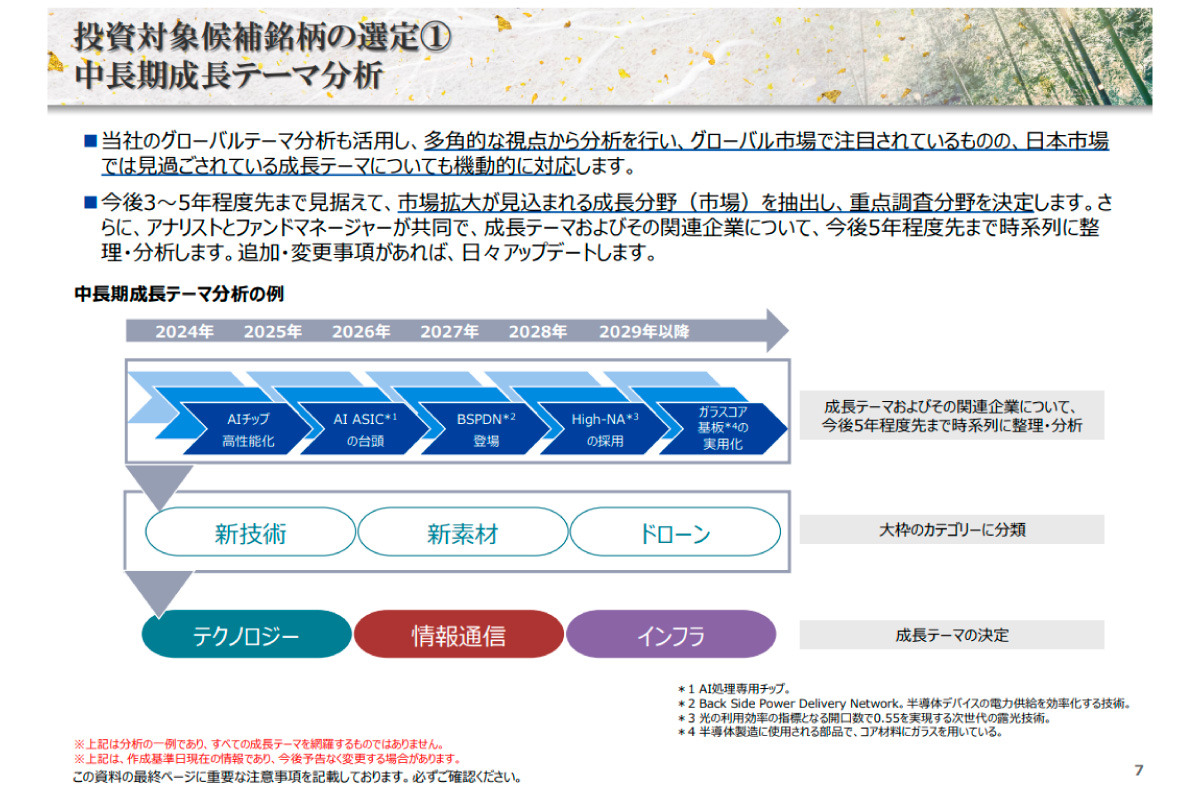

(出所)「SMDAM Active ETF 日本グロース株式」の販売用資料より(クリックで表示)

(出所)「SMDAM Active ETF 日本グロース株式」の販売用資料より(クリックで表示)上村氏 技術革新、新素材の開発、利用分野の拡大などを、5年程度先までを時系列に整理してテーマの進化を分析する。毎年毎年、新陳代謝を繰り返し、変化していく。

例えばAI分野では、2024年で「AIチップの高度化(GPU)」をテーマとする時期は一旦終わったと見ている。2025年はAIを活用して推論等を行う新たなチップ「AI ASIC」の台頭が見られるだろう。

2026年は半導体デバイスの電力供給を効率化する「BSPDN」が登場、2027年には次世代の露光技術「High-NA」が採用されると見ている。さらに2028年以降は半導体製造に使用される「ガラスコア基板」が実用化されると考えている。

時系列で見ると、例えば生成AIで言えば、「半導体製造装置(装置用部品、前工程、後工程)」⇒「半導体/光部品・材料」⇒「データセンター」⇒「生成AI関連サービス」というように成長テーマは変化し、それぞれの段階で恩恵を受ける企業は変わっていく。

「企業ポジショニング分析」では、こうしたサプライチェーン分析を通じて、関連業界を川上から川下まで分析し、グローバルに見て日本企業が競争力を持つ分野と、その中で特に競争力の高い企業を抽出している。

◆定量分析と定性分析

次に「個別銘柄リサーチ」だが、一つ目は、決算や財務データを使った「定量分析」だ。単に売上高や利益の伸び率を見るだけでなく、「成長の質」に着目して収益性や効率性を重視している。

二つ目は、企業を訪問して面談等を行う「定性分析」だ。①成長戦略とその実効性および経営の質 ②事業ポートフォリオの質と今後の方向性 ③収益性・コストマネジメント力と今後の方向性-などについて経営陣等との面談を通じて、企業評価に対する「確信度」を高めている。

成長戦略では、中期経営計画や投資の進捗(しんちょく)状況を確認し、事業ポートフォリオでは、競争力の高さや差別化戦略などをチェックしている。収益性については、「生産設備に改善の余地があるか」、「増産や増設は可能か」、「人材を確保できているか」-などを調査している。

「定量分析」では、予想に基づいて増益率や増収率を見積もるのだが、これが外れる可能性もある。「定性分析」は、こうした予想の「確信度を高める」ために実施する。

例えば、本質的に競争力が高い企業であれば、円高によって増収率が一時的に鈍化したとしても、すぐにキャッチアップできて、平均以上の成長率に回帰することが可能だろう。こうした点に自信が持てるかどうかは、経営陣との面談等によって得られた「確信度の高さ」が土台になっている

◆キャラクター、グローバルサウス、ライフスタイルの変化

-注目の成長テーマは

上村氏 たくさんの成長テーマを検討している。例えば、SNSの普及や動画配信サービスの拡大により、日本のキャラクター市場が世界から注目されている。「コンテンツIP(知的財産)市場の拡大」は、成長テーマとして注目しており、投資している。

インドをはじめとするグローバルサウスの国々は、高い人口成長率を背景にGDPの拡大が予想される。中間層が広がり、消費形態が変化する中で、生産から販売までの過程で適切な温度管理を行うコールドチェーンなど、新たなインフラ構築が必要となるだろう。「グローバルサウス」は成長テーマの一つだ。

日本では、デフレからインフレへの転換で「ライフ/ワークスタイルの変化」に対応した低価格かつ高品質な商品ニーズが見込まれる。一方、世界各地で紛争や事件が発生する中で、公共安全関連装備などの「インフラ投資」も重要性を増すだろう。

◆時代に沿って、テーマが新陳代謝

当ファンドは、株式マーケットがこうした市場や企業の成長を織り込んでいない、早い段階で、投資を始めることがポイントだ。5年先を見据えた分析・調査を行うことで、そうしたチャンスを捉えることができる。

このファンドの魅力は、一つのテーマに固定することなく、そのときどきの成長テーマに自動的に新陳代謝される仕組みが内蔵されていることだ。このため、テーマが陳腐化するリスクがない。

◆1999年から積み重ね、再現性の高い運用プロセス

-運用体制は

上村氏 当社は、1999年から、このようなグロース株運用のリサーチプラットフォームを引き継いで、分析を重ねてきた。試行錯誤の上にノウハウを蓄積することで、再現性の高い運用プロセスとして確立できた。

われわれが過去に積み上げてきた分析内容や、実際の株価の動きなどを、データとして残している。過去を確認しレビューすることで、予想の精度が高まり、ファンドのパフォーマンスを向上することができる。

このファンドは、われわれを中心に4人のチームで運用している。週次でミーティングを開いて、リサーチの報告を行い、情報を共有している。

成長テーマに関するアイデアは、海外の動向が参考になる。四半期ごとに成長テーマを検討するミーティングを開催しているが、そこには当社の外国株ファンドのマネージャーやアナリストに参加してもらっている。また、われわれ自身も、成長テーマについて知見を広めるため、海外出張している。

◆運用内容を日々開示、マーケットの時価で投資可能

-アクティブETFのメリットは

上村氏 アクティブ運用なので、インデックスを上回るリターンを実現することが可能だ。また、ETFなので、市場が開いている時間帯であれば、好きな時にマーケットの時価で投資することができる。基準価額で売買される一般的な公募投資と異なる点だ。

運用内容を日々開示しているので、どのような株に投資しているか、確認してから投資することができる。一般的な公募投信の場合は、投資している全ての株式が公開されるのは、半年あるいは1年ごとの決算後に公表される運用報告書まで待たないといけない。

◆「米国一極集中」の是正へ、日本は代替先の一つ

-日本企業や日本市場の変化は

上村氏 東証改革が進んでいる。企業に対する一番のメッセージは、「投資家目線になりなさい。株価を意識しなさい」ということだと感じている。

こうした視点で考えると、今後、日本株の投資家の裾野が広がっていくだろう。日本の家計資産はまだ預貯金の割合が高いが、若い世代を中心に少しずつ「投資のハードル」が下がっているので、これから拡大する余地が大きいと思っている。

世界の株式市場はこれまで「米国一極集中」だった。しかし、トランプ大統領の経済政策によって米国の覇権が揺らいでおり、世界の投資家はポートフォリオの見直しを始めている。

そうした中で、日本株は、米国株の代替先になりうると考えている。米国と同じように幅広い業種があって、上場企業数も多い。流動性が高く、日本株は非常に魅力的な市場だ。

◆分散でリスクを適正化、中長期でパフォーマンスを実現

-アクティブファンドの魅力は

尾形氏 インデックスファンドにパフォーマンスで勝てる可能性がある点が、一番の魅力だと思う。信託報酬についても、インデックスファンドとの差が縮小してきており、アクティブ運用のメリットが高まっている。

人気の米国株や世界株のインデックスファンドのポートフォリオを見ると、投資先が米国の巨大なテクノロジー企業群に一極集中している。一方、アクティブファンドは、ファンドマネージャーが運用状況を確認しながら、適切な分散ポートフォリオを構築し、リスクをコントロールしている。中長期で見ると、安定的にインデックスファンドを上回るパフォーマンスが期待できると考えている。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)