日本総研、「SOLOサポート研究会」を設立=「高齢者がひとりで『身じまい』を行える社会」の実現をめざす

2025年09月25日 13時30分

日本総合研究所は、民間企業合同で「SOLOサポート研究会」を10月に設立する。高齢単身者(おひとりさま)が最期に向けて遭遇する「身じまいの問題」にひとりで取り組めようにするサービス「SOLOサポート」のあり方を研究する。

少子高齢化が進む日本社会では今後、家族と同居しない単身高齢者が増加する見通しだ。ただ、「多くの高齢者は、自らの身じまいに備えたいと思いながらも、いざ備えようとすると、何をすべきか分からない、必要な支援やサービスを自ら組み合わせられない-などとして断念してしまう人が少なくない」という。

こうした現状に対して、日本総合研究所創発戦略センターの沢村香苗シニアスペシャリストは「高齢者一人ひとりの状況に応じて支援やサービスを組み合わせる『コーディネート機能』が重要だ」と分析。家族が担ってきたこの機能を、民間企業のサービスを連携させることでカバーできないか-と考え、企業合同研究会を立ち上げる。

研究会では、身じまいに関する高齢者マーケティングを行い、「SOLOサポート」のビジネスモデルを検討する。「資力・判断力ともに健常な高齢者が、ひとりで身じまいに取り組める社会」を実現し、関連する市場の創出を目指す。

日本総合研究所はこのほど、記者発表会を開催した。沢村氏と同研究所創発戦略センター辻本まりえマネジャーが、高齢おひとりさまの現状を紹介し、「SOLOサポート研究会」の概要について説明した。主なポイントは以下の通り。

◆「人生を締めくくること」に向き合う時代が来る

(左から沢村氏、辻本氏)

(左から沢村氏、辻本氏)沢村氏 厚生労働省の「2023年人口動態調査」によると、日本の年間の死亡者数は2040年に166.5万人でピークを迎える。ただ、人口全体が減少する中で、人口千人当たりの死者数は、その後も増加を続ける。現在は千人当たり年間12人程度だが、2070年ころには年間17人程度に増加する。

「人生を締めくくること」に社会として向き合う時代がやってくる。こうした中で、ひとりで「死」のプロセスを完結することが難しく、死に至る過程にも一人で行えないことが多数あることが、さまざまに報道等で取り上げられるようになっている。例えば、救急車に同乗者が必要になったり、お金はあるのに年齢が理由で家を借りられなくなったり-といったことが起きている。

高齢単身者について、自治体や医療関係者、介護関係者などで、それぞれに課題を抱えており苦労しているのだが、分野が異なるため、みんなが一緒に話し合うことができない問題だった。私は、みんなで同じテーブルについて、民間企業を含めて解決に向けた話ができるように課題の整理をしてきた。そうした内容をまとめて、昨年、幻冬社新書から「老後ひとり難民」を出版した。

◆高齢期に直面すること、私たちの現状

沢村氏 高齢期は心身の機能が低下する中で、これまでに経験のない重要な意思決定を、次々に行わなければいけない。例えば、入院して重大な治療を受けたり、退院後の生活を再構築したり、終末期医療に関する意向表明をしたり-といったことだ。これまでは身近な家族が、こうした決定をサポートしてきた。しかし、今は身近に若い人がいない世帯が急増している。

また、複数人世帯であっても、高齢者だけのケースでは、一人の変化が全員に波及し、全員が困難に陥るケースも出ている。近隣の都道府県に「家族がいるから大丈夫」と言えないケースも出てきている。連絡方法が固定電話でなく、スマートフォンやLINEなど第三者がアクセスしにくい手段の場合は、本人が倒れた際の親族への連絡に、多大な手間と時間がかかっている。

ここで言いたかったことは、おひとりさまになるリスクは、みんなが持っているということだ。元気な間は自由な「個」で暮らしているが、助けがほしい時には頼れる人がいない「弧」になってしまう。

「なんとかしてくれる誰か(キーパーソン)」を求めることには限界がある。医療や介護、住居などに関する重要な事柄についてはそれぞれに専門家がいるが、私たちの生活の大部分は、非専門的で日常的な「つまらない用事」で成り立っているからだ。

こうした用事は、これまで家族がカバーしてきたが、家族の代わりを誰か1人に求めることは難しいからだ。これをどのように民間サービスでカバーするか-が課題になっている。

◆「支援のはざま問題」の解消が課題に

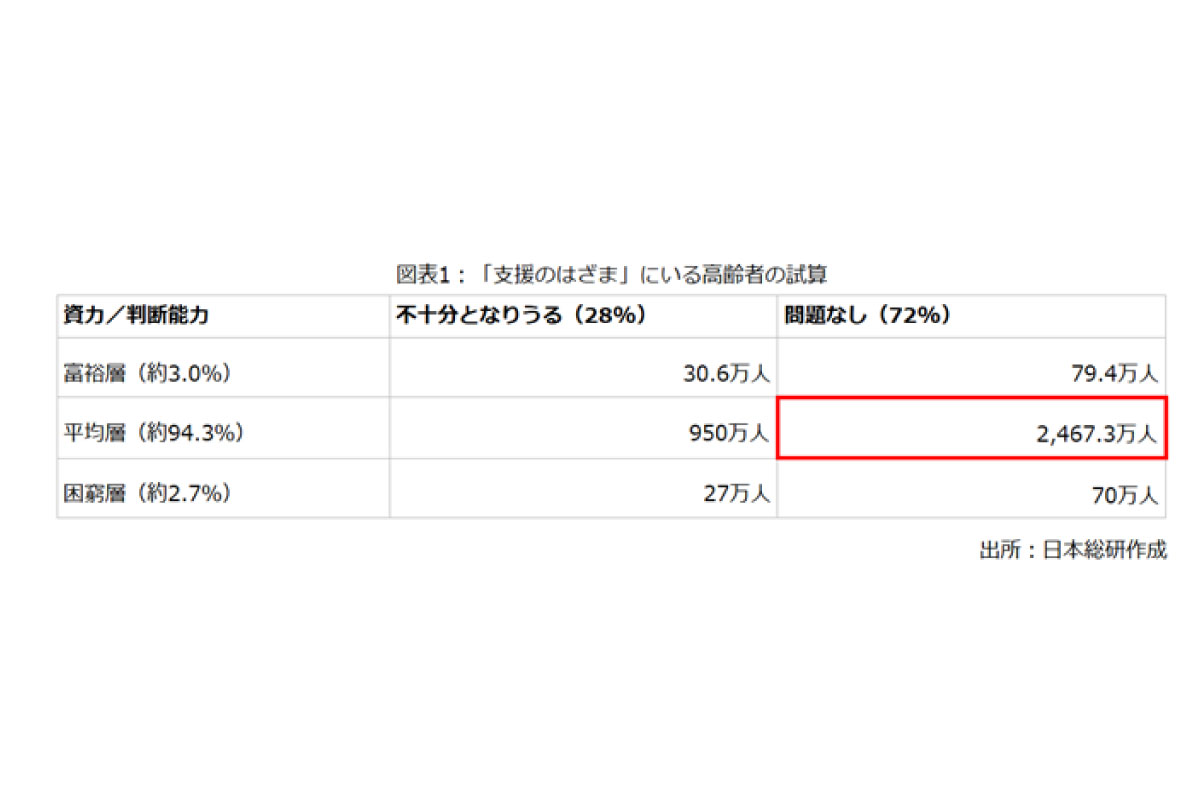

(出所)日本総合研究所(クリックで表示)

(出所)日本総合研究所(クリックで表示)沢村氏 現在、一定以上の資産を持つ高齢者には金融機関など民間事業者がサービスを提供し、資力や判断能力が不十分な高齢者には行政が福祉・介護の対象として支援している。

しかし、「判断能力に問題がなく、資力が平均的な高齢者」は、そのどちらにも当てはまらず、十分な支援を受けられない「支援のはざま問題」が発生している。

日本総合研究所では、「支援のはざま」に該当する高齢者は、65歳以上の人口(3624万人)の約68%に当たる2467万人が該当すると試算した。

「支援のはざま問題」については、解決を阻む三つの壁がある。一つ目の壁は「身じまいが必要だとする認識はあるが、備えている高齢者は1割程度にとどまっている」ことだ。

二つ目の壁は、「身じまいのための支援・サービスは、状況に応じて必要な支援・サービスを組み合わせることが必要な仕組みになっていることだ」だ。こうしたサービスは、家族によるフォローを前提としており、高齢者が一人でサービスを組み合わせて、身じまいを実行することが難しい。

三つ目の壁は、「自治体だけ」、「民間だけ」では解決が難しいことだ。おひとりさまの身じまい問題は、これまで家族が伴走しながら対応していきた。しかし、家族の存在を前提としない場合は、「自治体が得意とすること」、「民間企業が得意とすること」を整理して、官民が連携して対応することが重要になる。

◆「SOLOサポート研究会」を設立

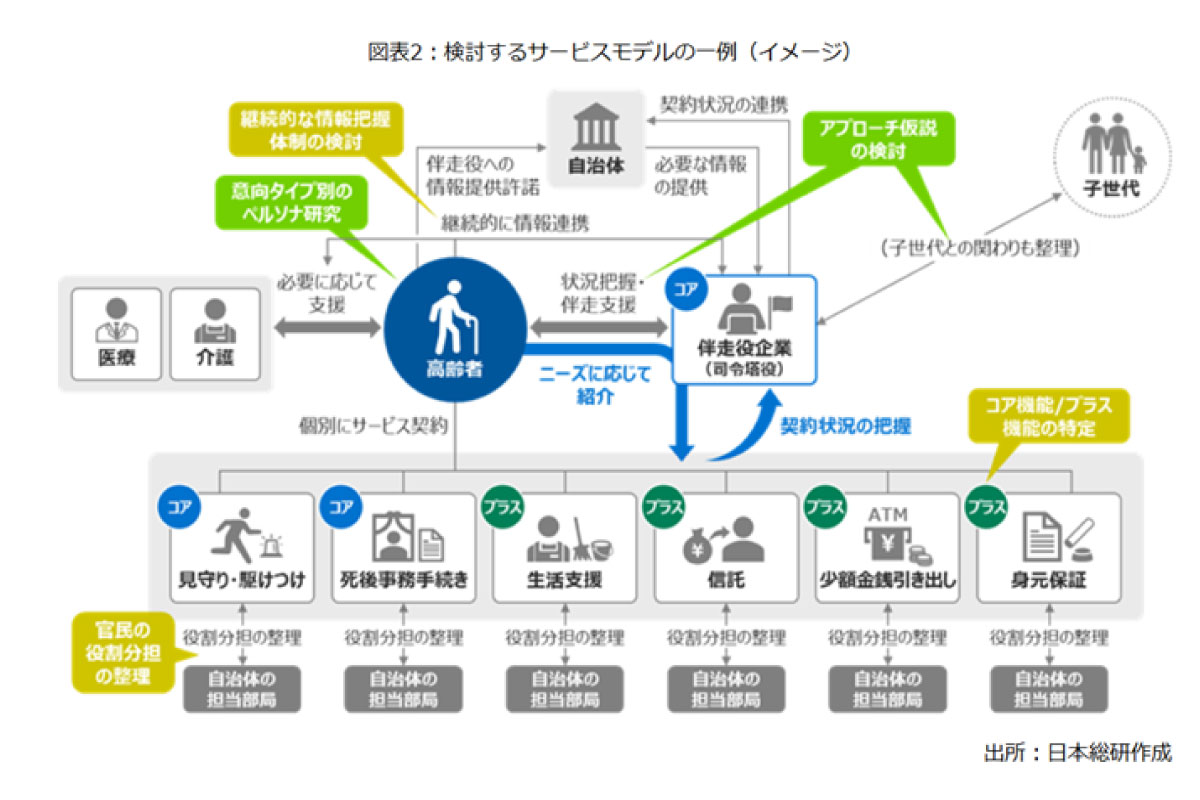

(出所)日本総合研究所(クリックで表示)

(出所)日本総合研究所(クリックで表示)沢村氏 こうした壁を乗り越え、おひとりさまの身じまい問題の解決するため、「SOLOサポート研究会」を設立する。「資力・判断力がともに健常な高齢者がひとりで身じまい問題に取り組めるサービスの在り方」を検討する。研究会は企業合同で行い、行政にはオブザーバーとして参加してもらうことを予定している。

研究会ではまず、高齢者を対象に「身じまいに関するマーケティング」を実施する。さらに、「SOLOサポート」のビジネスモデルを検討する。2026年度以降、本研究会での検討結果に基づき、参画企業によるサービスの実装を、企業からの依頼に応じて日本総研が支援する。研究会の成果をもとに、市場創出に向けた動きが加速することを企図している。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)