SNS上の勧誘は、まず疑う=不審に思ったら、振り込む前に相談-偽アカウントや偽広告のトラブルで-国民生活センターの小谷野氏

2025年09月10日 08時00分

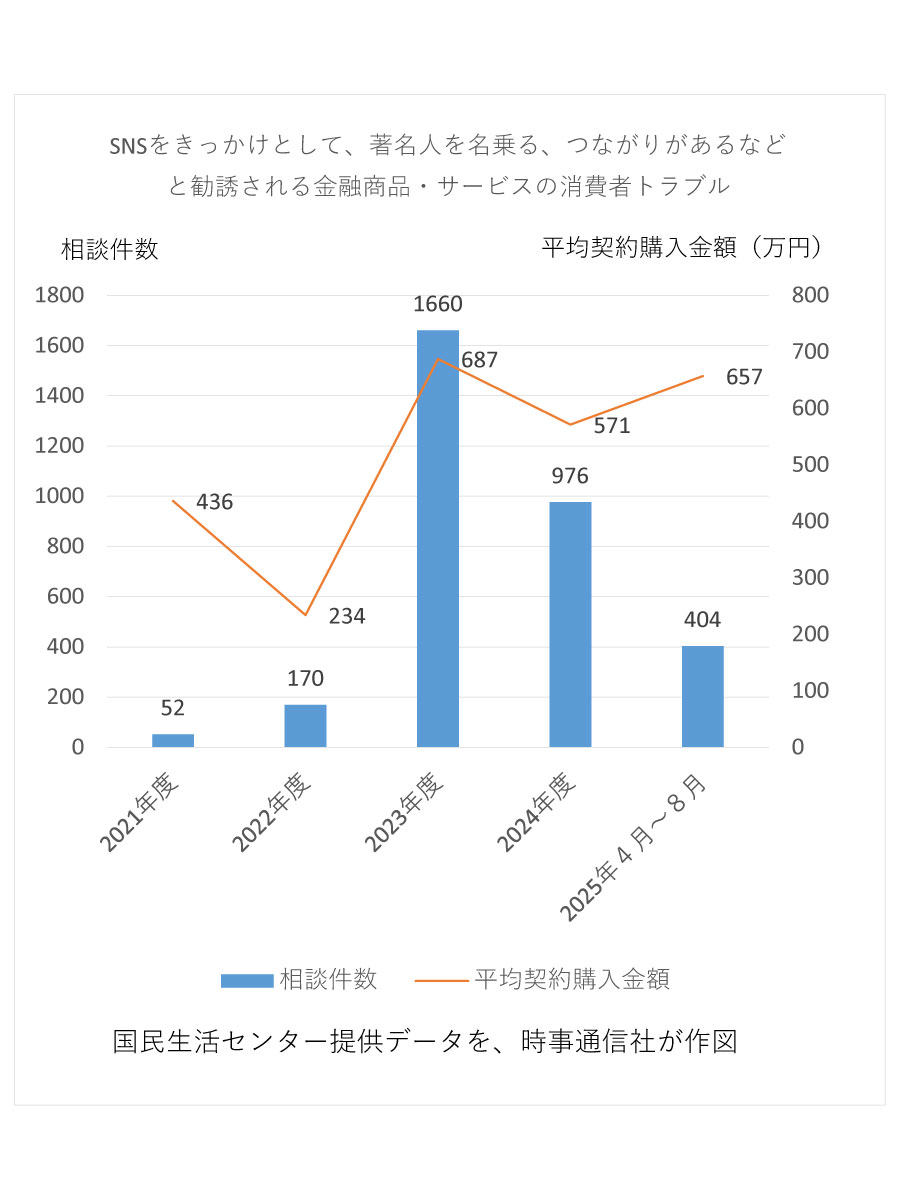

国民生活センター提供データを、時事通信社が作図(クリックで表示)

国民生活センター提供データを、時事通信社が作図(クリックで表示) SNS上で著名人を名乗るなどして勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが後を絶たない。投資信託協会は、資産運用会社やアセットマネジメント会社の役職員をかたる悪質な偽アカウントや偽広告等による被害が発生しているとして、ホームページで注意喚起を始めた。

消費者庁が所管する独立行政法人国民生活センター 相談情報部 相談第2課の小谷野武瑠氏は「SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみることが大切だ。いったんお金を振り込んでしまうと、被害回復には困難を伴うので、相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、すぐに最寄りの消費生活センターや警察などに相談しましょう」と呼びかけている。

◆トラブルは後を絶たず=相談の減少ペースが鈍化

-相談件数などの状況は

(小谷野氏)

(小谷野氏)小谷野氏 国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインで結んだデータベースを見ると、SNSをきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりがあるなどと勧誘された金融商品・サービスの相談件数は、今年4月から8月末までの5カ月間で404件だった。前年同期は479件だったので、減少傾向にあるものの、トラブルは後を絶たない状況だ。

過去を振り返ると、相談件数は2023年度に前年度比約9.6倍の1660件に増加した。その後、官民を挙げて国民に対して注意喚起を行ったことで、2024年度は976件と大きく減少した。しかし、今年度(2025年度)は減少ペースが鈍化している。

一方、平均契約購入金額の推移を見ると、2023年度の687万円に対して、2024年度は571万円に低下した。しかし、2025年4月~8月は657万円と再び上昇に転じている。通常の売買契約と異なり、投資として振り込むため、比較的、大きな金額を支払っている。また、高齢者が被害に遭うケースが多いことから、高額になっている。

◆手口に変化なく、偽広告などで勧誘

-トラブルの内容に変化は見られるか

小谷野氏 トラブルの内容に大きな変化は見られない。過去の手口と同じように、SNS広告に興味を持って、メッセージアプリのグループに登録すると、著名人のアシスタントをかたる者などにつながり、株が短期に値上りするなどといった話を聞かされ、お金を振り込んでしまう。指示通りにお金を振り込むと、利益が出ているような情報を示されるが、出金しようとすると、出金できないといったケースなどがある。

◆SNS上での勧誘は、まず疑う

-消費者へのアドバイスは

小谷野氏 SNSで勧誘を受けた場合は、まず疑ってみることが大切だ。署名人の公式サイトや公式アカウントなどを確認して、投資に関する注意喚起が出ていないか、まず確認してほしい。

また、投資資金の振り込み先に個人名義の銀行口座を指定された場合は、詐欺なので、絶対にお金を振り込んではいけない。いったんお金を振り込んでしまうと、相手と連絡が取れなくなったり、お金が引き出されていたりするため、被害回復が難しい。SNS上で勧められた投資話に、安易にお金を振り込むことはやめよう。

重要なことは、相手の説明に不審や疑問を抱いたら、お金を振り込む前に、消費生活センターなどに相談することだ。各地の消費生活センターを案内する「消費者ホットライン」や、警察相談専用電話がある。

【独立行政法人国民生活センター】報道発表資料(令和6年5月29日)「SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増―いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!―

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240529_1.html

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)