ウェルビーイングで企業カルチャーを改革=「どんな変化にも耐えうる組織」を作る-EY Japanの永吉ディレクターに聞く

2025年04月17日 08時00分

(永吉氏)

(永吉氏) 公認会計士や税理士やコンサルタントなどが所属するEY Japan(東京)は、ウェルビーイング(well-being)を根幹に据えて、企業カルチャーの改革を進めている。時代に適応して進化し、「どんな変化にも耐えうる組織」を作る狙いだ。

EY Japanのディレクターで、チーフ・タレント・アンド・ウェルビーイング・オフィサーの永吉正郎氏と、EY Japanのシニアマネージャーで、日本リージョン ウェルビーイング推進リーダーの松尾竜聖氏に話を聞いた。

-取り組みの概要は

永吉氏 EY Japanは2020年、経営からのトップダウンではなく、社員からのボトムアップの活動として、組織にウェルビーイングの理念を普及させる取り組みをスタートした。その後、経営も賛同し、2021年4月からオフィシャルに「ウェルビーイング推進チーム」を設置した。現在は、活動開始から4~5年が経過し、社員にウェルビーイングが浸透しつつある。

ウェルビーイングについて単にヘルスマネジメントと捉える人もいるが、私はそれだけではなく、メンタル、フィジカル、キャリア、カルチャーなどにまたがる、包括的な概念としてとらえている。

当社には、「監査」「税務」「コンサルティング」「戦略策定・M&A支援」などの事業がある。それぞれの事業のリーダーたちが、ウェルビーイングの重要性を理解し、各事業部門の会議等で積極的にメッセージを発信してきたことが、社員の理解促進に大きく貢献したと考えている。

-取り組みの経緯は

松尾氏 私は、経営戦略や事業計画の立案を担当する中で、そうしたものが社員に興味のない、「絵に描いた餅」になっていることに課題を感じた。

経営戦略を社員にとって本質なものにするためには、まずは社員が経営に関心が持てるような状態や組織風土が重要であると感じた。そして、信頼関係のある中で、自身の役割や存在意義を感じながら、イキイキと働ける状態をつくることが大事である。それは「幸福であること」だけでなく、「自分にとって良い状態」、つまり「ご機嫌であること」と考えている。

ウェルビーイングを実現するには、「組織のカルチャー」、「人とのつながり」、「お金に不安がないこと」など、さまざまな要素が必要になる。EYはグローバルで「ウェルビーイング・ストラテジー」があるので、それをベースにウェルビーイングを可視化し、施策を立案し、「計画→実行→評価→改善」のPDCAサイクルを回して、「ウェルビーイングをマネジメントする仕組み」を、経営と現場が一緒になって構築した。

-ウェルビーイングの位置付けは

永吉氏 当社は社員に対して、EVP(社員に提供する価値)を明示している。昨年7月に改定し、その中に、ウェルビーイングを盛り込んだ。

具体的には、「Developing(プロフェッショナルを育てる成長環境)」「Empowering(ウェルビーイングが高く働きがいのある職場)」「Fueling(多様性と包括性を育むチーム環境)」が3本柱になっている。

当社にとってプロフェッショナルを育てることは当然のことだ。さらに、やりがいを感じてもらい、「EYで働いて良かった。ここで働き続けたい」と思ってもらうには、ウェルビーイングやダイバーシティーを向上させ、魅力的な職場環境にすること大切だ。それによって、人材を引き付け、雇用を継続してもらうことができる。

松尾氏 当社のパーパスは「より良い社会の構築へ」だ。職場のウェルビーイングが低いと、より良い社会の対象が見えなくなり、健全な意欲が湧かなくなる。ウェルビーイングは、パーパスを実現するためのベースの要素に位置付けられている。

-社員に浸透させるための具体的な施策は

永吉氏 ウェルビーイングを浸透させるに当たっては、各リーダーの下にチャンピオン(旗振り役、媒介者)を置いてネットワークを作り、草の根のレベルで、社員の賛同や共感を得られるように工夫した。今は「歯車が回り始めた」という手応えを感じている。

ネットワークができる前は、「ウェルビーイング推進チーム」から、アクションを提案しても、なかなか現場の理解が得られなかった。セントラル的なアプローチでは不十分だと感じ、「巻き込み型」の展開を模索した。

-業績とウェルビーイングの関係性は

松尾氏 組織の業績とウェルビーイングの相関性を調査したが、直接的な相関性は見えなかった。ただ、「社員の主観的なパフォーマンス評価」や「仕事への熱意」、「EYでの体験の評価」について、ウェルビーイングが良い影響を与えていることが分かった。

ウェルビーイングによって社員が主体的に仕事に取り組み、EYでの就労体験や評価が向上することにより、当社の長期的な価値創造に結びついている。

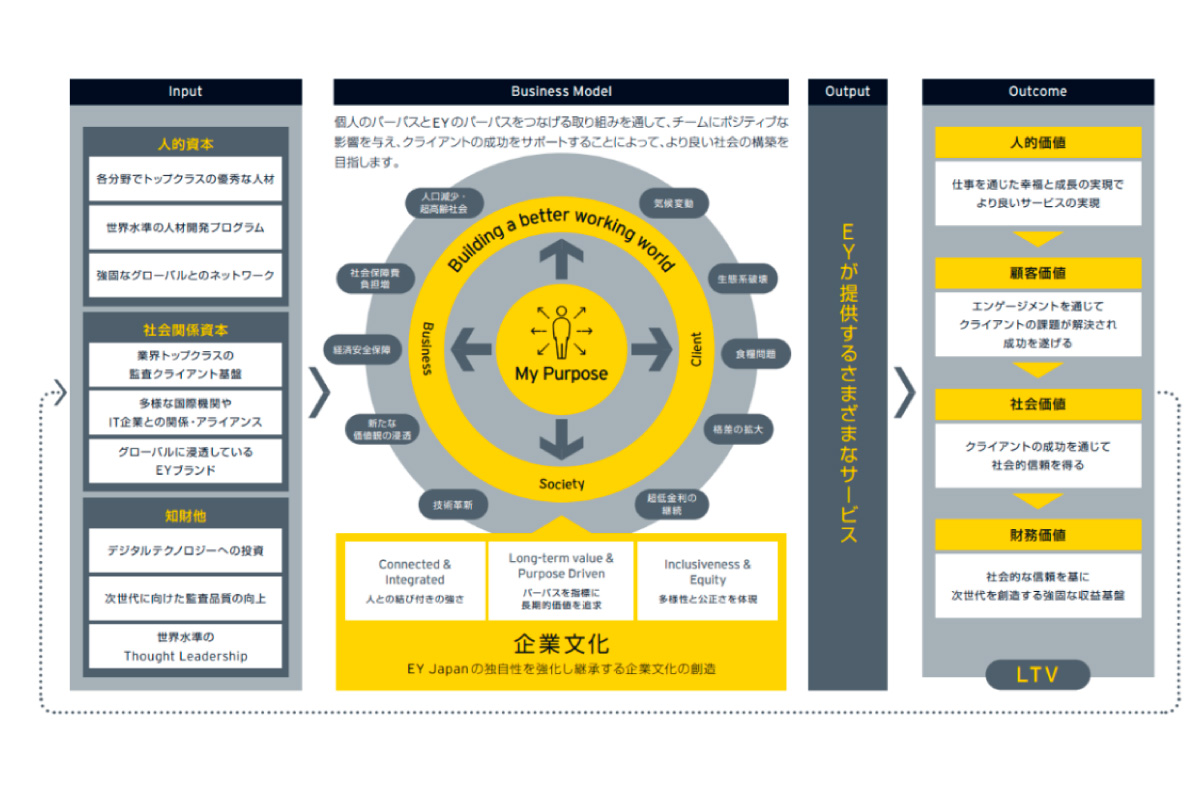

永吉氏 当社は、次のような「価値創造モデル」を描いている。「①人的価値」⇒「②顧客価値」⇒「③社会価値」⇒「④財務価値」というつながりだ。

具体的には①当社社員の価値を高めることでクライアントに対してより良いサービスを実現する ②クライアントが社会に対して良い商品・サービスを提供する ③そのことで社会的課題を解決しより良い社会の構築に貢献する ④その結果、EYの社会な信頼や財務価値が高まる。

組織にウェルビーイングの理念を浸透させることは、社員の「①人的価値」を高めるための重要な要素になっている。

―変化の時代に人事部が果たす役割は

永吉氏 変化の大きい時代になった。人事的な観点で言うと「変化に適応し、自分自身を進化させる組織」を作ることが重要だ。

当社では「組織のカルチャーをどう変えるか」「ビヘイビア(behavior)をどう調整するか」に取り組んでいる。変化に合わせた人事制度などハードも大切だが、それを動かすにはソフト面の対応が不可欠だ。ソフトを時代に合わせてアップデートし、柔軟に変化させていくことが大切だ。

当社の社員数は約1万2000人だが、次の成長に向けて年間2000人程度の中途採用を実施している。さまざまなカルチャーを持った人材が集まる中で、当社としての価値観、ビヘイビア、信念を示すことで、組織としての規律を作ること重要になる。

(出所)EY Japan(クリックで表示)

(出所)EY Japan(クリックで表示) ビヘイビアで大切なことは「相互を信頼すること」だ。理解し合って、チームワークを発揮する。さらに「健全な衝突」によって、異なる意見や視点を積極的にぶつけて新しいアイデアを生み出す。

当社は、そうしたビヘイビアを当たり前のように実行できる組織を目指している。そのためには、職場にウェルビーイングを浸透させ、「安心して仕事に専念できる、ご機嫌な状態」を作ることが必要だ。ハードとソフトの両面の改革により、「どんな変化にも耐えうる組織集団」を作ろうとしている。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)