野村グループ、「金融経済教育の現状と展望」を公表=出張授業の取り組みや現場の声をまとめる

2024年06月24日 10時00分

(左が園部氏、右が柏崎氏)

(左が園部氏、右が柏崎氏) 野村ホールディングスは、「野村グループ 金融経済教育の現状と展望」を公表した。同社が1990年代から教育現場で取り組んできた金融経済教育の内容や現場の声をまとめた。同社ファイナンシャル・ウェルビーイング室長の園部晶子氏と同室学校教育支援課長の柏崎洋平氏に話を聞いた。

◆受け入れ機運、高まる

-金融経済教育の狙いは。

園部氏 証券会社である当社が「本業を通じて社会に貢献できることはないか」と考え、金融経済教育に取り組んできた。日本では、お金を話題にすることや、勤労ではない利益を得ることをタブー視する傾向がある。こうした見方を変えたいという想いもあった。

初めに大学の寄附講座を行った。そこから小学校、中学校、高校へと活動の範囲を広げてきた。学校教育とつながることに重点を置き、授業の中で金融経済教育を提供してきた。

-教育現場の現状は。

園部氏 2022年4月に学習指導要領が改訂され、高校の家庭科のカリキュラムに「資産形成」が取り入れられた。それ以前は、金融経済教育に関心のある先生に呼んでいただき、そのクラスで授業するケースが多かった。最近では「学年全体で実施してほしい」「昨年に続いて今年も開催してほしい」と、広く要請を受けるようになっている。

◆ライフプランを「自分事」に

-金融教育の内容は。

柏崎氏 高校の家庭科はこれまでも「家計管理」を扱ってきた。当社では、その延長線上に「資産形成」を位置付け、「ライフプランニングと資産形成」をテーマに、自分の将来とお金を考えるプログラムを提供している。

この授業では「学校を卒業してから20年間のライフプラン」を立ててもらう。結婚、子育て、住宅購入などのライフイベントをそれぞれの将来設計に盛り込み、必要なお金を計算する。参加した生徒たちは「こんなにお金が必要なのか」と驚くとともに、「ここまで育ててくれてありがとう」と親への感謝の声が多く聞かれる。

園部氏 ライフプランを「自分事」として考えてもらうことが、ポイントだと思う。ライフプランを立てる中で、新入社員の給与明細の例を見せると、必要となる資金と収入の差に気づき、自然と資産形成の必要性を理解してもらえる。

◆投資で「より良い社会」を実現

-起業をテーマにしたプログラムは。

柏崎氏 中学と高校では、アントレプレナー(起業家)を体験するプログラムを提供している。起業家は、投資家から資金を集めて事業を起こし、拡大する。資産形成とは別の側面から、投資の役割を知ることができる。

チームで「自分たちの身近にある困ったこと」を洗い出し、それを解決するビジネスアイデアを考えてもらう。具体化したアイデアを発表し、魅力的なビジネスプランを投票で選ぶ。さまざまな新鮮なアイデアが飛び出し、生徒たちが楽しんで授業に参加するので、先生方からも高い評価をいただいている。

園部氏 この授業の導入の部分では、スタートアップ企業の社長のメッセージ動画を、生徒たちに見てもらっている。若手経営者の「起業にかける想い」に触れることで、生徒たちは「自分たちのアイデアがビジネスになる」という実感を得て、チームでの議論にも熱が入る。

投資には「自分たちが望む、より良い社会」を実現する力があることを、生徒たちに知ってもらう機会になっている。

◆ゲームで楽しみながら為替や株式を知る

柏崎氏 小学生には「お金を身近に感じてもらう」ため、体験型のゲームで、為替や株式の価格変動を体験して楽しんでもらう授業を行っている。

為替は、米国から消しゴムを輸入するゲームだ。サイコロを振り、出た目によって為替レートが変動する。できるだけ安く輸入できた人が勝つ仕組みだ。そうすると、1ドル=100円より同80円の方が円高で、円高だと輸入価格が安くなることを、自然に身に付けている。

株式は、自動車会社、パン会社、服会社の社長の話を聞いて、応援したい企業を選んでもらい、その株式に投資するゲームだ。好景気・不景気や異常気象などの「世界の動きカード」によって株価が変動する体験をする。実社会と結び付けて、株式の仕組みや社会的意義を知ってもらう。

◆地元企業や地域経済も題材に

-カスタマイズの要請は。

柏崎氏 地元の上場企業を子どもたちに紹介してほしいという要請を受けることがある。子どもたちは、地元企業の製品や、生活へのかかわりを話し合って、地域経済の理解を深めている。

このほか、株式や債券、投資信託について、説明してほしいとする依頼を受けることもある。最近では、少額投資非課税制度(NISA)について話してほしいという声が増えている。

◆地方銀行を通じて展開

-出張授業の提供体制は。

園部氏 ファイナンシャル・ウェルビーイング室の担当社員や、野村證券の各支店の社員に加えて、野村證券が業務提携している地方銀行に、野村グループがこれまで培ってきた金融経済教育のテキストやノウハウを提供して、出張授業を行ってもらっている。

地方銀行は、地域とのつながりが深い。当社でこれまで授業提供の実績のなかった地域でも、年間で20件以上の授業を提供したケースも出るなど、金融経済教育の広がりが加速している。

-金融経済教育の提供実績は。

柏崎氏 小中高校では2008年から、延べ2620校で、累計17万4106人に金融経済教育を提供してきた(2024年3月末時点)。大学向けの寄附講座は2001年から、延べ2400校で累計29万6346人に実施してきた(2024年3月末時点)。このほか、教員を対象とした勉強会も開催している。

◆将来の安心感を高め、選択肢を広げる

-金融経済教育に込める想いは。

園部氏 一つ目は、子どもたちの幸せの実現だ。お金について知識を得ることで、将来への安心感を高め、人生の選択肢を広げてほしいと願っている。

子どもたちを取り巻く環境は大きく変化している。少子高齢化が進み、人生100年時代になり、雇用制度も変化している。経済はインフレに転換し、円相場も大きく変動している。デジタル化が進展し、人工知能(AI)が急速に普及している。親世代がやってきたことが、そのまま通用する時代ではなくなった。子どもたちが自分で判断できるようにすることが大切だ。

例えば、支出と収入をバランスさせる家計管理を学び、将来の夢の実現に向けて資金の作り方を知り、リスク・リターンを勘案した投資を考える。金融リテラシーを高めることでさまざまな判断が可能になり、将来に向かって、できることが増えるだろう。

二つ目は、「投資が世の中を良くする」ことを知ってほしいと思う。日本は国の政策の後押しもあり、「貯蓄から投資へ」の流れが加速している。金融リテラシーの普及は、健全な資本市場形成と適切な資金循環につながる。

野村ホールディングスは2024年4月1日に、野村グループのパーパス(当社の存在意義)を策定した。2025年12月25日に創立100周年を迎えるにあたり、創業の精神や企業理念を受け継ぎつつ、次の100年につながる経営の基礎として、「金融資本市場の力で、世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現する」を掲げた。これが、われわれの目指すところだ。

-今後の活動は。

園部氏 2024年は、官民が出資する金融経済教育推進機構(J-FLEC)が設立された。金融経済教育の大きなターニングポイントだろう。今後は、J-FLECから学校現場にさまざまな教育の機会が提供されると思う。

野村ホールディングスの強みは、金融資本市場と直接、つながっていることだ。こうしたつながりを意識しながら、「自分事」として投資を考えてもらうような金融経済教育を提供していきたいと思う。

◆専門知識や学習時間の不足

-金融経済教育の課題は。

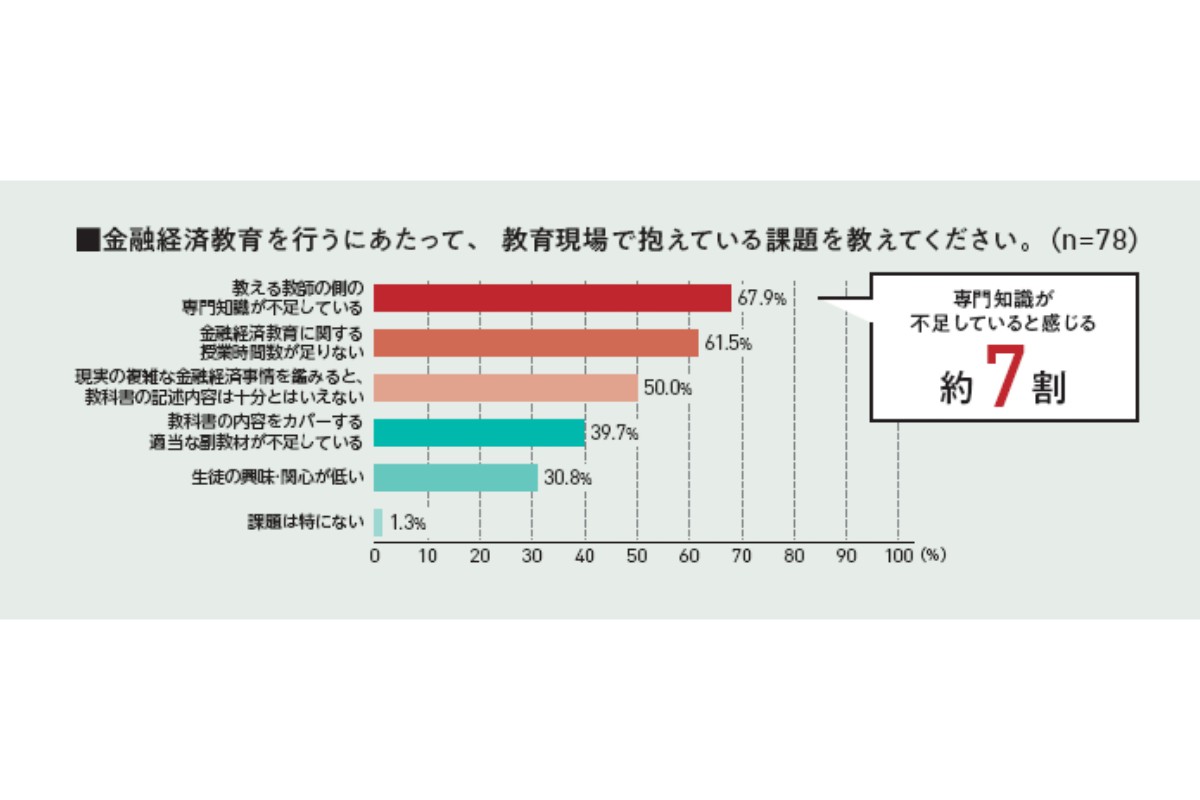

(出所)「野村グループ 金融経済教育の現状と展望」(クリックで表示)

(出所)「野村グループ 金融経済教育の現状と展望」(クリックで表示)

柏崎氏 野村グループが監修した高校生向け授業用教材を通じて集まったさまざまな声と、「SENSEIよのなか学」と協同で実施した教育成果に関する調査結果などから、現場の声をまとめた。

「金融経済教育を行うにあたって、教育現場で抱えている問題」を複数回答で選んでもらったところ、約7割が「教える教師の側の専門知識が不足している」と回答した。また、「金融経済教育に関する授業時間数が足りない」という声も、約6割あった。

学校によっては、家庭科と公共や探究の時間を連携させ、金融経済教育と「地域課題の解決」を結び付けることで、教科横断的に取り組み、学びを深めている例が見られた。

野村ホールディングは、日本経済新聞社が主催する「日経STOCKリーグ」に特別協賛している。中学生から大学生が対象で、昨年は参加者数が過去最多を記録した。探究の学習の中で取り組む学校も増えている。

3~5人でチームを編成し、テーマを決めて、銘柄を選定・スクリーニングし、その過程をレポートにまとめてもらう。バーチャル株式投資も体験できる。コンテストを通じて、社会の課題を考え、金融や企業の役割を知ることができる。

昨年の最優秀賞は、三重県立四日市高校の2年生のチ―ムが獲得した。地域の産業である半導体をテーマに、多くの地元企業や県庁、大学教授にインタビューして、レポートをまとめた。最近はコンテストの参加者が、都市圏だけでなく、地方に広がっている。

◆「投資をしてみたい」が約5割

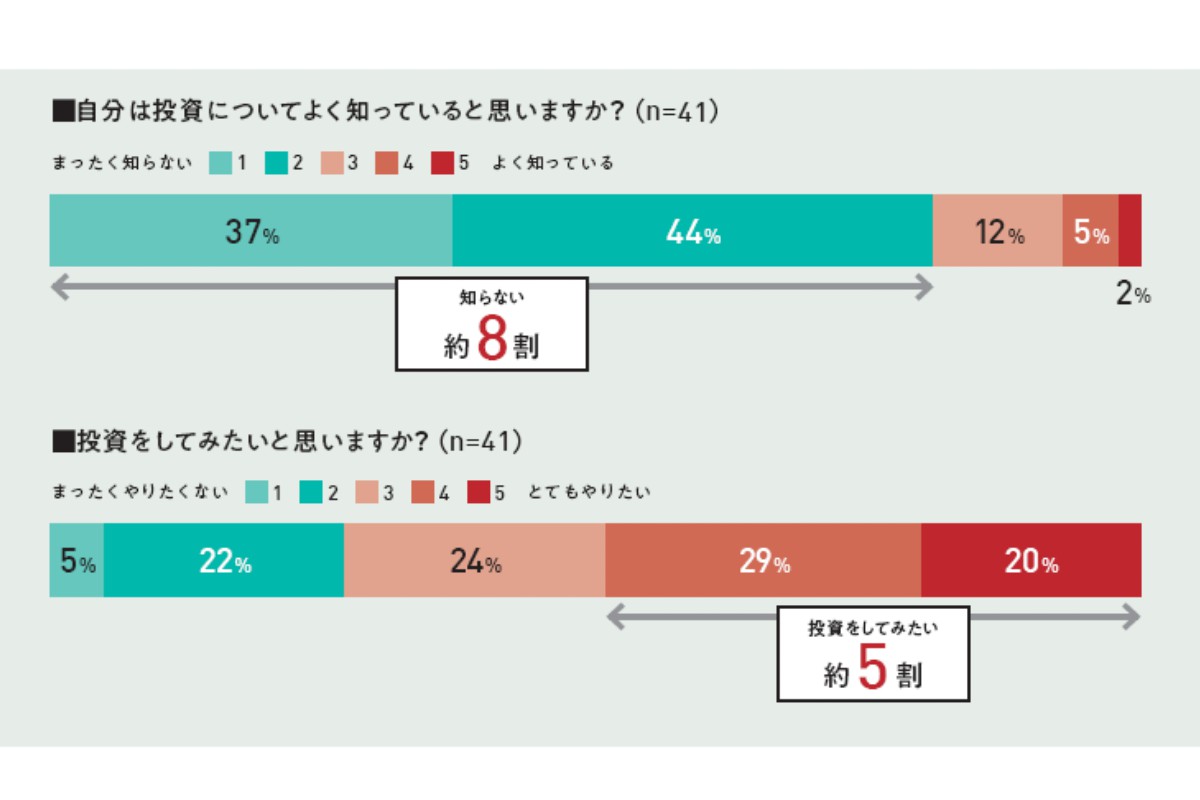

(出所)「野村グループ 金融経済教育の現状と展望」(クリックで表示)

(出所)「野村グループ 金融経済教育の現状と展望」(クリックで表示)

園部氏 調査では「投資をしてみたい」という声が約5割を占めた。一方で、「投資について知らない」という声が8割あった。こうした生徒たちの気持ちに寄り添って、もっと金融経済教育の機会を提供していきたいと思う。

生徒たちは、自分自身で積極的に情報を集め、発信する力を持っている。そうした力を発揮できるように、正しい情報を収集できる環境を整備したり、情報を取捨選択する力を身に付けてもらったりすることが大切だ。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)