新NISA、重要性増す投資家サポート=さらなる普及へ「対面」がカギ-ニッセイ基礎研究所の前山主任研究員

2025年08月25日 08時00分

ニッセイ基礎研究所は「新NISA、1年目の成果と見えてきた課題」をテーマに記者向けセミナーを開催した。少額投資非課税制度(NISA)は、2024年1月に制度の恒久化や非課税投資枠の拡充が行われ、投資を始める人が急速に増加している。

前山裕亮主任研究員は、2年目課題について「市場のボラティリティ(変動率)が拡大する中で、投資家へのサポートが重要性を増している」と指摘。「さらなる普及に向けて、対面の証券会社や金融機関の活躍が期待される」と述べた。主なポイントは以下の通り。

◆累積買付額、前倒しで目標達成=3月末で59兆円に

-新NISA、1年目の成果は

(出所)金融庁(クリックで表示)

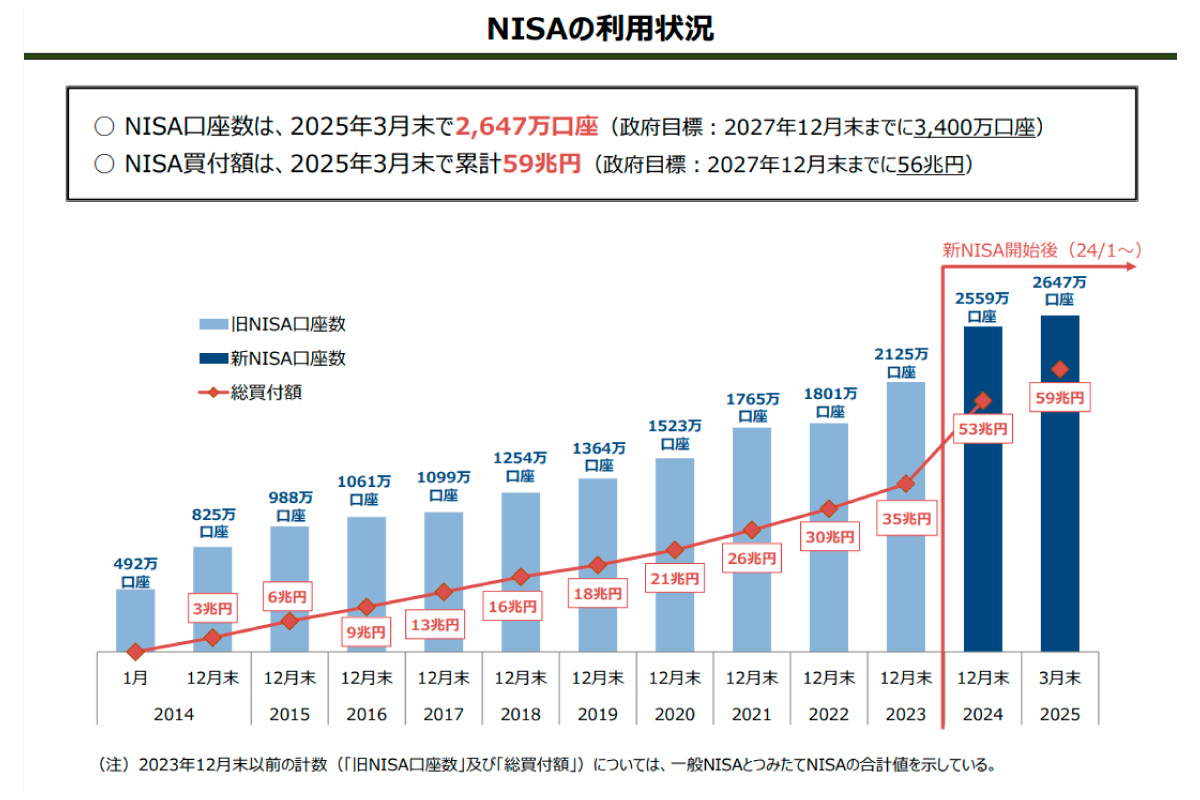

(出所)金融庁(クリックで表示)前山主任研究員 NISA口座数と買付額が、ともに大きく伸びた。金融庁のまとめによると、2024年12月末の口座数は2559万口座(前年比20.4%)、累積買付額は53兆円(前年比52.4%増)となった。

政府の資産所得倍増プランの目標は、「2027年12月末までに口座数が3400万口座、累積買付額が56兆円」だ。累積買付額は2025年3月末で59兆円に達しており、前倒しで目標を達成した。

年齢別に口座数を見ると、NISAは資産形成層を中心に広がっていたこともあり、20代~60代では、総人口に占める保有率が20%を超えた。30代では34%、40代では30%となっており、国民の5人に1人がNISA口座を持っている状況だ。

ただ、70代は18%、80代で12%というように、高齢層では普及が進んでいない。

◆高齢者を支える「定期売却サービス」の普及も重要

-高齢者を対象とする「プラチナNISA」が検討されているが

前山主任研究員 基本的に「プラチナNISA」の創設に賛成だ。高齢層へのNISAの普及はやや緩慢だからだ。

制度が複雑になる懸念はあるが、「資産取崩層」に特化した制度があった方がよいだろう。現役世代もいずれ引退の時期を迎えるので、10年後には、より一層ニーズが高まることが見込まれる。早い段階から議論していくことが重要だ。

懸念点だが、プラチナNISAについては、毎月分配型ファンドや債券など「対象商品の拡大」や「既存のNISAからプラチナNISAへの移行方法(スイッチング)」が議論されている。確かに、利便性は向上するが、制度普及の後押しになるかという点において、やや疑問符が付くと考えている。

課題については、「高齢者が安心して長生きできる社会を金融面から支えるための環境整備」という視点に立ち、毎月分配型ファンド以外の取り崩し方法を充実させることが必要だろう。

具体的には、ファンドの「定期売却サービス」は、ごく一部の販売会社でしか提供されていない。毎月、定率で売却すれば、取り崩し過ぎになりにくい。「プラチナNISA」の提供に当たって定期売却サービスを販売会社に義務づけることで、普及を後押しすることも考えられる。

高齢層は、資金に余裕のある時にまとまった資金を投資する「キャッチアップ投資」のニーズが大きいことから、「最適な投資枠の在り方」も検討が必要だろう。

◆口座開設ペースが鈍化、目標未達の可能性も

-新NISA、2年目の状況は

前山主任研究員 NISA口座の開設ペースが鈍化している。2024年は、年間で434万口座が開設されたが、2025年は半分以下の200万口座程度になる可能性がある。

このペースでいくと、2027年12月末のNISA口座数は3100万~3200万口座にとどまるだろう。政府の資産所得倍増プランの目標は、「2027年12月末までに3400万口座」としており、未達になる可能性もありそうだ。

また、口座を開設したものの買付されない「未稼働口座」は、2024年末で1000万口座を超えており、こちらの問題も継続している。

一方、2025年に入ってからの毎月の買付状況を見ると、日本証券業協会がまとめた証券10ベースでは、「つみたて投資枠」からの買付額は緩やかに増加している。一方、「成長投資枠」を見ると、1月は昨年以上に大きく買付けられたが、5月と6月は買付がやや鈍化している。4月に米国の関税政策が発表され、相場が急落したことが影響している可能性がある。

◆対面の証券会社や金融機関がカギに

-今後の課題は

前山主任研究員 NISAのさらなる普及に向けて、カギを握るのは対面の金融機関や証券会社だと考えている。2025年は、相場のボラティリティが大きく、マーケットが荒れているが、長期投資を継続するためのサポートが重要になっている。

また、「新規口座の開設」と「未稼働口座の防止」を推進するため、口座開設から投資開始までの金融機関のサポートが重要性を増している。

日本証券業協会の「2024年度 証券投資に関する全国調査」を見ると、「NISA口座に興味はあるが、非開設だ」とする理由のトップは「投資方法がよく分からない」「NISA口座の開設手続きが面倒」という回答が上位を占めている。

これまでネット証券を中心にNISA口座は拡大してきたが、ネットを使って自分で投資を始めることができるお客さまは一巡しているかもしれない。今後は「対面でいかにお客さまの背中を押すことができるか」がカギになってくるだろう。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)