日興アセット、世界初「S&P500トップ10指数」のファンド設定へ=時代をけん引する米国優良株に集中投資-Tracersシリーズの第7弾

2024年05月15日 08時00分

日興アセットマネジメントは、米国を代表する株価指数「S&P500」の時価総額上位10銘柄に集中投資する「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」を5月16日、新規設定する。この指数を参照するファンドは、世界で初めて。

定期的に組入銘柄等を見直すため、いつも、その時代をけん引する米国の優良株に集中投資できる点が特徴だ。ネット専用のノーロード・ファンドで「こんなの欲しかった」を実現した「Tracers(トレイサーズ)」シリーズの第7弾になる。商品開発部バイスプレジデントの金澤拓也氏に話を聞いた。

◆時価総額上位10銘柄

-ファンドの概要は。

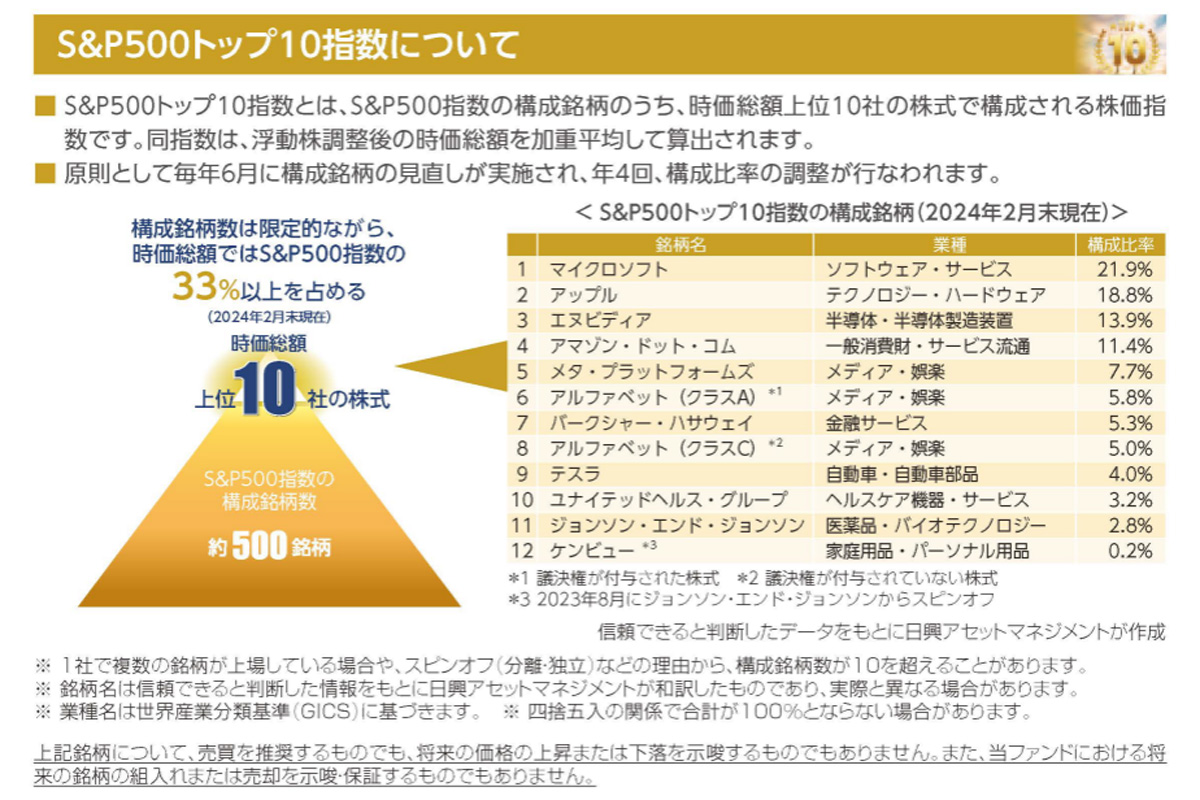

金澤氏 このファンドの運用方針は、シンプルで分かりやすい。米国を代表する株価指数「S&P500」の構成銘柄のうち、時価総額上位10社の株式で構成される「S&P500トップ10指数」に着目し、同指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果をめざす。

この指数の算出は2023年7月に始まった。当ファンドは、この指数を参照する世界初のインデックスファンドになる。

-ポートフォリオの内容は。

金澤氏 「S&P500トップ10指数」の2月末時点の上位銘柄を見ると、ソフトウェア大手のマイクロソフト、情報端末などのアップル、人工知能(AI)向け半導体大手のエヌビディアなど、米国を代表する約10銘柄が並んでいる。

同指数の配分比率は、浮動株調整後の時価総額を加重平均して算出しており、マイクロソフトが約21%、アップルが約18%、エヌビディアが約13%など、集中投資型になっている。

-集中投資型とした理由は。

(出所)日興アセットマネジメント(クリックで表示)

(出所)日興アセットマネジメント(クリックで表示)金澤氏 1月から新NISA(少額投資非課税制度)がスタートして、非課税期間が無期限になった。新NISAを活用する場合、集中投資により相応に高いリスクを負うファンドの方が、長期運用した場合に、より大きく非課税のメリットを享受することが期待できるのではないかと考えた。

◆時代に沿った構成銘柄に変化

-この指数の特徴は。

金澤氏 知名度の高い「S&P500」を親指数としており、集中投資型で、時価総額加重平均という多くの指数で採用されてきた普遍的な算出方法で、配分比率を決めている。

重要な点は、原則として年1回、6月に構成銘柄の見直しを実施することだ。それぞれの時代によって、強い銘柄は少しずつ変わっていくので、それぞれの時代に沿ったポートフォリオに変化する仕組みになっている。

-時価総額上位企業に注目する理由は。

金澤氏 時価総額は、株価と発行済株式数を掛け算したものだ。時価総額が上位の企業は、ビジネスモデルや技術に強みを持っていたり、顧客基盤がしっかりしている。相対的に信用度が高く、経営が安定していて、市場から高い評価を得ていると考えらえる。

相場のアノマリーでは、大型株よりも小型株のほうが収益性が高くなる傾向があると言われてきたが、最近は大型株優位の局面が増えており、変化が見られる。大型株には、グローバルに活躍するリーダー企業が多く、成長性や経営効率などで競争優位性を持つことが評価されているようだ。売上高やEPS(1株あたり純利益)が伸びている。

◆好調なセクターの成長を取り込む

-セクター構成は。

金澤氏 指数の投資セクターを見ると2月末時点では、情報技術が54%を占めている。ただ、この指数は、情報技術にセクターを絞った指数ではなく、一般消費財やヘルスケア、金融など全てのセクターを対象としている。その時代に応じて、その時に好調なセクターの成長を取り込めるという点で優れていると思う。

過去のパフォーマンスを見ると、「S&P500トップ10指数」は2018年ごろから、「S&P500」と比べて相対的に堅調な推移を遂げている。この頃から、テクノロジー企業の業績が拡大し、AIや半導体などが世の中を大きく変えるテーマとして注目され始めた。

◆見直しながらの絞り込み投資

-上位10銘柄の変遷は。

金澤氏 「S&P500」の上位企業を見ると、特定のテーマやセクターに縛られることなく、その時々で「時代の勝ち組企業」や「勢いのある業種」が、顔を出している。

2023年の上位10銘柄を2015年と比較すると、エネルギー企業がランク外になり、金融の比重が低下し、情報技術や半導体、電気自動車などにシフトしている。「S&P500トップ10指数」は、定期的に銘柄と比率を見直すことで、それぞれの時代のトップ10を追い続けることができる。

相対的に少数の銘柄に絞り込むことになるが、銘柄やテーマが固定されていないので、「見直しながらの絞り込み投資」ができる。「普遍的な集中投資の理想形ではないか」と考えている。

◆リスク許容度に合わせてDIY

-利用方法は。

金澤氏 短期的なトレーディングでも、大型企業の成長に期待して長期保有しても良いと思う。すでに、S&P500やMSCI ACWIなどを参照するインデックスファンドを保有している投資家は、当ファンドを組み合わせることで、大型株の比重を高めた自分だけのポートフォリオをDIY(Do it Yourself)できるだろう。

一般的に投資する際に言えることだが、定期的に運用状況を月報や運用報告書で確認していただきたい。また、投資家それぞれのリスク許容度に合わせて、債券などほかのアセットを組み合わせるなど、ポートフォリオのリスクを調整することも検討されたい。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)