米国大型株の「Russell 1000 Index」、IPO銘柄をタイムリーに追加=市場のダイナミックな動きをとらえる

2025年01月31日 08時00分

ロンドン証券取引所グループ(LSEG)傘下の大手インデックス・プロバイダーFTSE Russell(本社ロンドン)は、米国大型株の代表的なインデックス「Russell 1000 Index」の勉強会を開いた。株式インデックス商品部門ディレクターのキャサリン・ヨシモト氏が、構成銘柄の選定や更新の仕組み、他の指数と比較した利点などを説明した。主なポイントは以下の通り。

三井住友トラスト・アセットマネジメントは1月15日、この指数を使った日本初の公募株式投信「My SMT ラッセル1000米国株式インデックス(ノーロード)」の運用を開始した。

◆機関投資家の要請で開発=「広範囲なカバレッジ」「高い再現性」

-「Russell 1000 Index」とは

(出所)FTES Russell(クリックで表示)

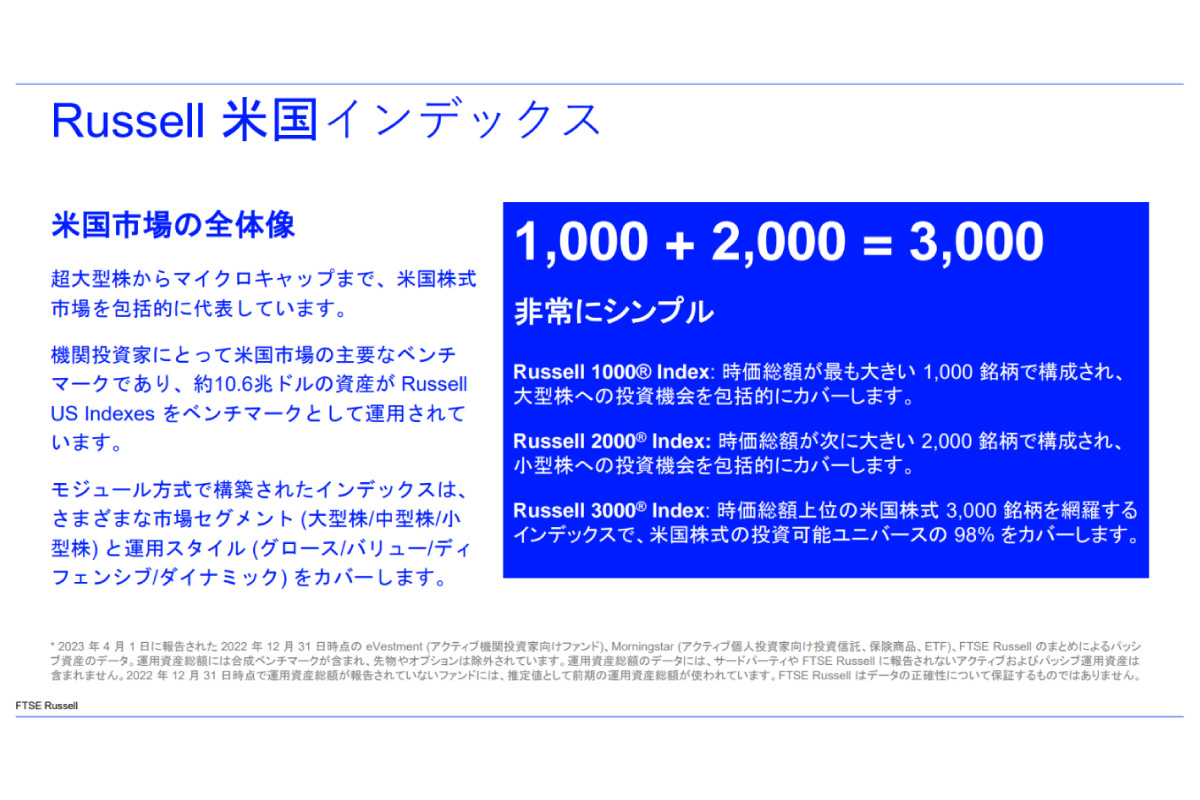

(出所)FTES Russell(クリックで表示)ヨシモト氏 Russell米国インデックスは、1984年に開発された。既に米国大型株のインデックスとして「S&P500」が存在していたが、機関投資家から「より広範に米国市場をカバーするインデックスが欲しい」という要望があった。

時価総額が最も大きい1000銘柄で構成された「Russell 1000 Index」と、次に大きい2000銘柄で構成された「Russell 2000 Index」がある。この二つを合わせると、米国の上位3000銘柄を網羅でき、投資可能ユニバースの98%をカバーする。

米国市場を広範囲にカバーしながらも、機関投資家が現物株のポートフォリオでインデックスの動きに追随しやすいように、再現性の高さを大切にしている。このシリーズをベンチマークとする運用資産残高は2023年末で、10.6兆ドルになっている。このうち53%が「Russell 1000 Index」に連動する資産だ。

◆2026年から「銘柄入替」が年2回に

-インデックスのメンテナンスは

ヨシモト氏 メンテンナンスには、四つの作業がある。一つ目は、配当、上場廃止、合併、買収、スピンオフ、株式分割といったコーポレートアクションを反映させるため、インデックスを日次で調整している。

二つ目は、四半期ごとに、総発行済み株式資本と浮動株の調整を行っている。発行済み株式総計の主要な変化を確実に反映させるためだ。三つ目は、構成ルールに合致した新規上場(IPO)銘柄を、四半期ごとに組み入れている。投資家は、米国市場の新たな投資機会にタイムリーにアクセスすることができる。

四つ目は、年次に行う完全な銘柄入替だ。米国企業の成長や経営スタイルの変化(グロース/バリュー)を反映させるため、「Russell 1000 Index」と「Russell 2000 Index」の間で、時価総額やスタイルの変化に合わせて、銘柄の入れ替えを行う。毎年6月に年1回、更新してきた

大型株と小型株の区切りを定義し、各銘柄がグロースとバリューの範囲のどこに収まるかを明らかにすることから、毎年、大きな注目を集める米国市場のイベントになっている。今後については、2026年から大型・小型の入替を年2回に増やす予定だ(スタイル分類は引き続き年1回の更新を継続)。

◆タイムリーにIPO銘柄に投資する機会を提供

-「S&P500」との違いは

(出所)FTES Russell(クリックで表示)

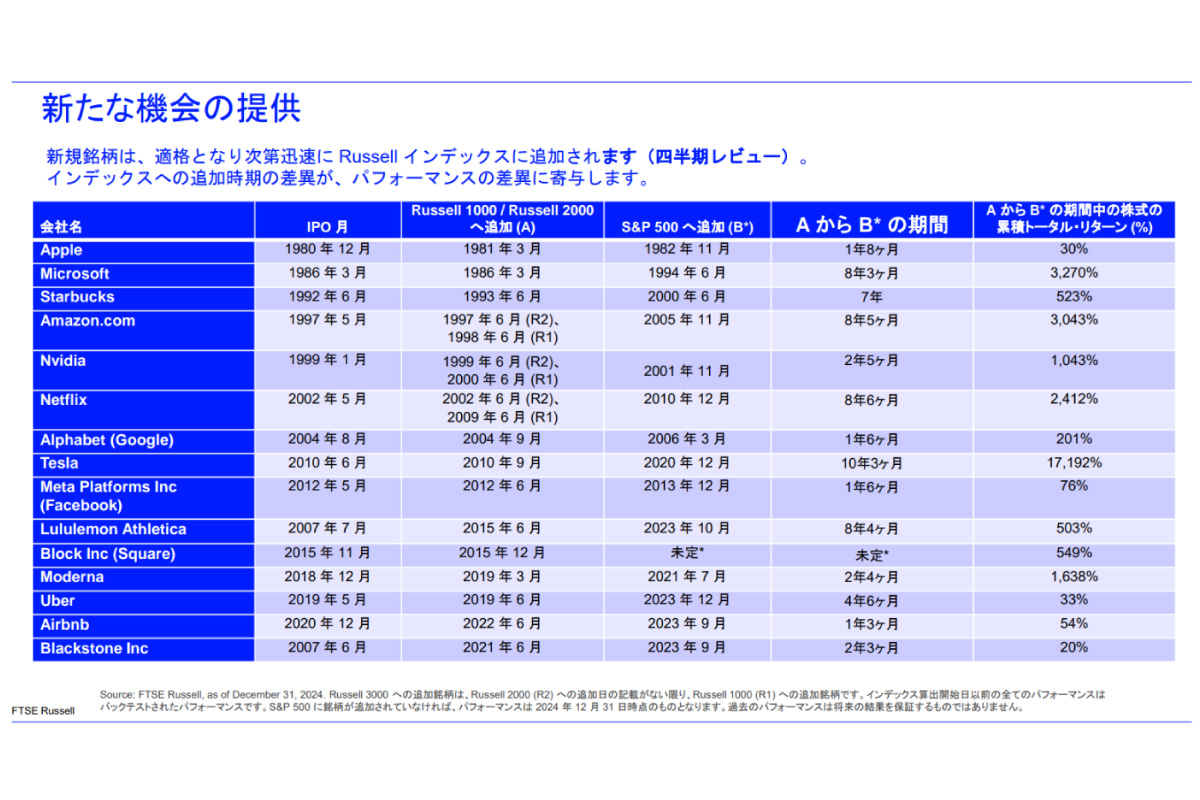

(出所)FTES Russell(クリックで表示)ヨシモト氏 「Russell 1000 Index」は、新規株式公開(IPO)銘柄で、時価総額が大型株のルールに達しているものは、四半期ごとにタイムリーにインデックスに組み入れている。一方、「S&P500」は、「会計上の利益が4四半期連続で黒字でない銘柄」について、指数への組み入れを見送いる。

その結果、「Russell 1000 Index」は、「S&P500」よりも早い段階で、アップル、マイクロソフト、スターバックス、アマゾン、エヌビディア、テスラなどの一流銘柄をインデックスに組み入れることができた。株価が低い段階で投資をスタートし、新興企業の大きな成長をパフォーマンスに取り込む機会を投資家に提供できた。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)