自然資本、ビジネスの持続可能性とつながり=情報開示の検討が進む-EY Japanの茂呂氏に聞く。

2025年04月21日 08時00分

EY Japanはこのほど「自然資本の基礎解説」をテーマに報道機関を対象とした勉強会を開催した。EY Japan気候変動・サステナビリティ・サービス事業部 パートナーの茂呂正樹氏が、自然資本とビジネスのつながりや、生物多様性をめぐるグローバルな動向について説明した。

自然資本とビジネスについては、情報開示に向けた検討が進んでいる。ビジネスが「インパクト・ドライバー」になって自然資本を変化・劣化させる要因になり得ると同時に、自然資本の劣化による「生態系サービス」の低下がビジネスの持続可能性のリスクになるなど、両者が密接な関係にあるためだ。主なポイントは以下の通り。

◆自然資本の劣化は「ビジネスの持続可能性のリスク」

-自然資本の現状とビジネスとの関係は

茂呂氏 自然資本は、劣化の一途をたどっている。例えば、生物の個体群や森林面積が減少し、種の絶滅のスピードが加速している。こうした中で、国際イニシアチブの「自然関連財務情報開示フレームワーク(TNFD)」が提言を公表するなど、さまざまな動きが広がっている。

◆インパクト・ドライバー

-自然資本を劣化させる要因は

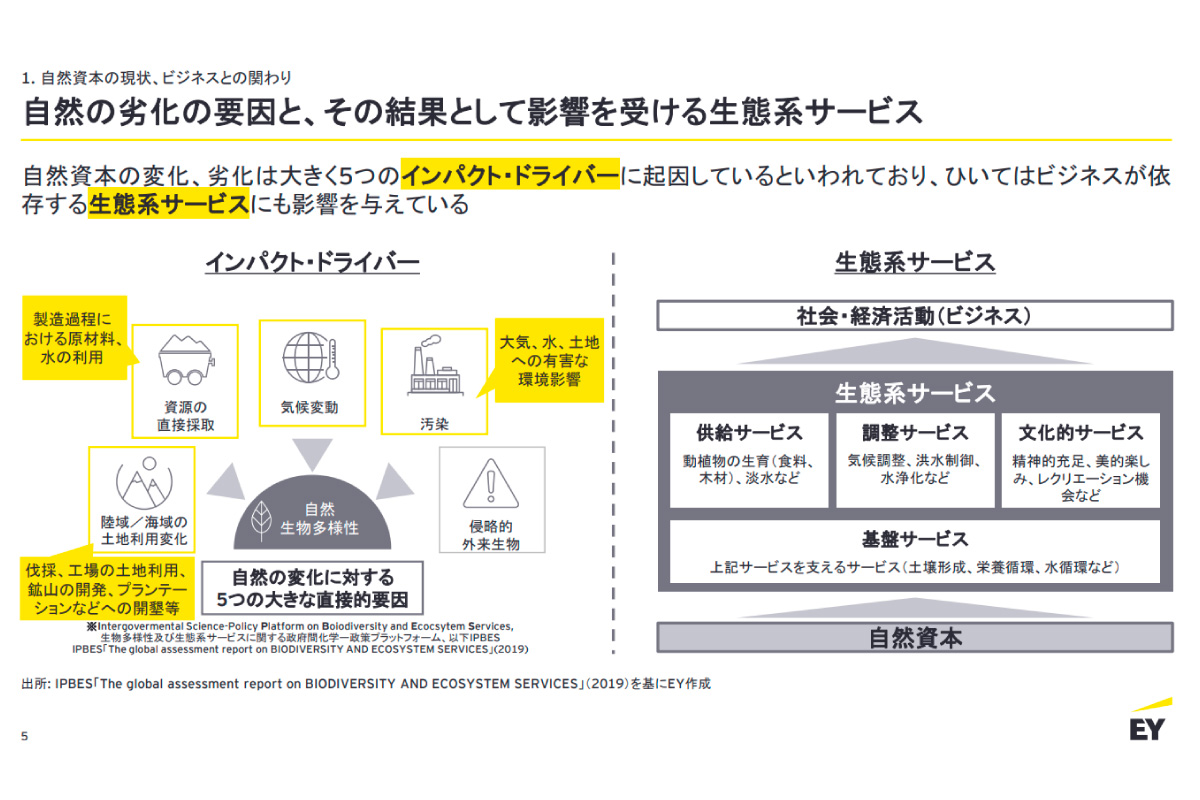

茂呂氏 人為的な活動で自然資本に影響を与えるものを「インパクト・ドライバー」と呼んでいる。①陸域・海域の土地利用変化 ②資源の直接採取 ③気候変動 ④汚染 ⑤侵略的外来生物-など、五つ程度だと言われている。「気候変動」は、インパクト・ドライバーの一つとして、自然資本の変化・劣化のメカニズムに組み込まれている。

◆生態系サービス

-自然資本とビジネスのつながりは

(出所)EY Japan(クリックで表示)

(出所)EY Japan(クリックで表示)茂呂氏 私たちの社会・経済活動は、「生態系サービス」に依存している。生態系サービスとは、自然資本の生態系が機能することによってわれわれが恩恵にあずかっている部分のことだ。具体的には(A)動植物の生育などの「供給サービス」(B)水の循環などの「調整サービス」(C)精神を充足させる「文化的サービス」(D)土壌形成などの「基礎サービス」などだ。

インパクト・ドライバーによって、自然資本が変化・劣化し、生態系サービスが低減すると、ビジネスの持続可能性のリスクになるだろう。

◆グローバルGDPの半分以上が依存

-自然資本への依存の程度は

(出所)EY Japan(クリックで表示)

(出所)EY Japan(クリックで表示)茂呂氏 「生物多様性および生態系サービスに関する政府間科学₋政策プラットフォーム(IPBES)」の最新の報告書によると「グローバルGDPの50%以上が、自然に対して中~高程度の依存を持つセクターによって生み出された経済的価値だ」とされている。

また、2010年代後半の世界全体のエコロジカル・フットプリント(自然資源消費量)は、地球1.7個分に相当するとされており、元本を取り崩している状況だ。

私たちの経済・社会活動の多くは、生態系サービスに依存しており、それが危機に直面していると言えるだろう。

◆「自然資本への依存」と「インパクト・ドライバー」を把握

-企業が把握すべきことは

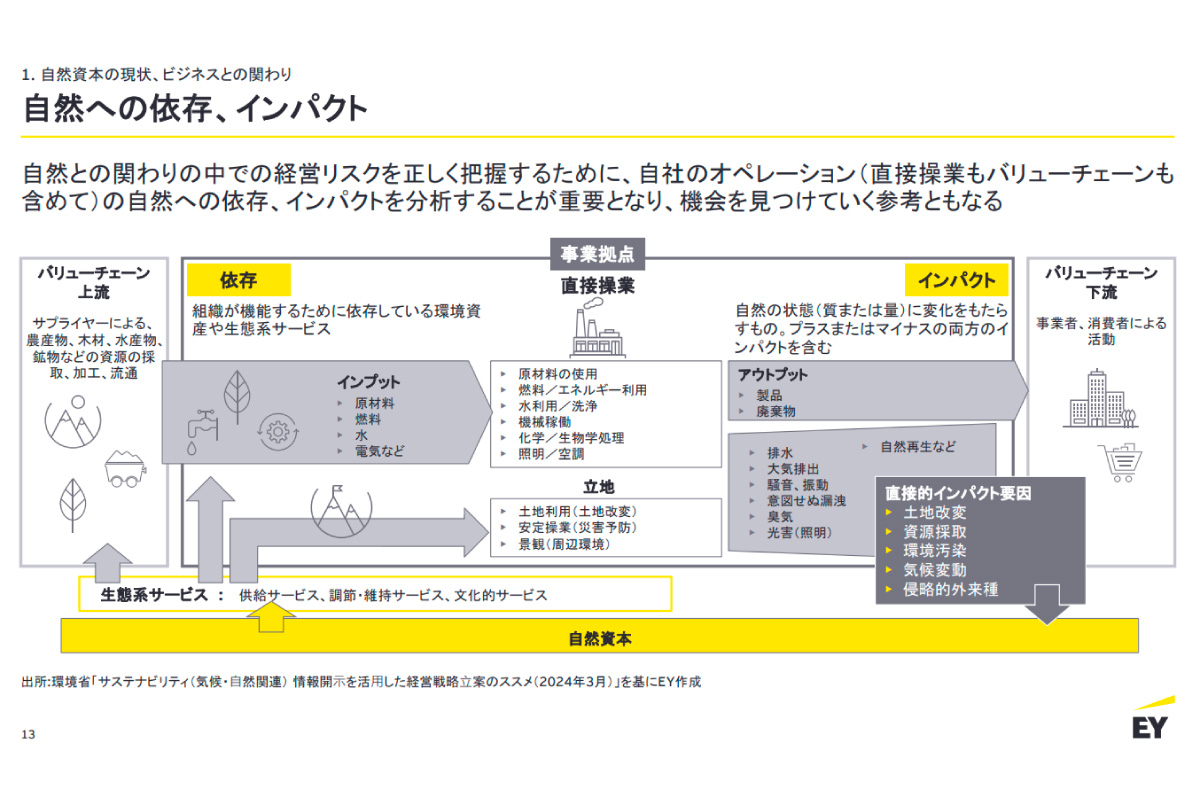

茂呂氏 一つ目は、インプットの面だ。「自社のビジネスがどの部分で自然資本に依存しているか」を整理し、「10年後、20年後も依存し続けることができるか」を検討することが必要だろう。

二つ目は、アウトプットの面だ。「自社のビジネスによる排出物が、自然資本に対してどのような影響を与えるか」「どのインパクト・ドライバーに該当するか」をチェックし、しっかり管理することが求められている。

◆生態系と生物多様性

-生態系や生物多様性と自然資本の関係は

茂呂氏 生態系とは、植物⇒昆虫⇒鳥⇒哺乳類という食物連鎖や特定の条件下や地域特性の中で成り立つ生物的、物理的、化学的関係性のことだ。生物多様性には「遺伝子的多様性」「種間多様性」「生体多様性」という三つのレベルがあり、自然資本に強さをもたらしてくれる。

自然資本は、森林や土壌、水、大気、生物資源など、自然によって形成される資本(ストック)のことだ。そこから生み出される生態系サービスは、私たちに経済・社会的恩恵を与えている。

◆ネイチャーポジティブ、GBFと23のターゲット

-生物多様性をめぐる国際的な動きは

茂呂氏 生物多様性条約(CBD)は、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(通称:地球サミット)で合意された。現在196の締約国が批准しており、2年ごとに開催する締約国会議(COP)で進捗状況を確認し、行動計画の改定などを行っている。

2022年にカナダのモントリオールで開催されたCOP15では、2050年のビジョンとして「自然と共生する世界」が掲げられ、2030年のミッションとして「自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急行動をとること」が合意された。これを一般的に「ネイチャーポジティブ」と呼んでいる。

このミッションを達成するために、新たな世界目標「昆明・モントリール生物多様性枠組(GBF)」と23のターゲットが採択された。地球温暖化対策の目標は、パリ協定の「1.5度」のように指標が一つで分かりやすかったが、生物多様性は、もっと複雑でさまざまな要素が絡み合っているため、23のターゲットが設けられた。

◆EUでは「自然再生法」「欧州森林破壊防止規則」

-各国の対応は

茂呂氏 日本政府はGBFの採択を受けて、2023年3月に「生物多様性国家戦略2023―2030」を閣議決定した。五つの基本戦略の下で、状態目標(あるべき姿)と行動目標(なすべき行動)を設定した。

欧州連合(EU)では「自然再生法」が策定され、2050年までに再生が必要な全ての自然に再生措置を講じることを目指している。また、「欧州森林破壊防止規則(EUDR)」により、2020年末よりも後のタイミングで森林破壊された土地で生産された商材のEU市場への輸入などを禁じる。牛、カカオなど七つの商材が対象で、サプライチェーンのトレースが必要になる。

さらに英国では「生物多様性ネットゲイン」が法制化され、不動産開発業者に対して、生物多様性を開発前より10%以上増加させることを義務付けた。

◆IFRS財団のサステナビリティ基準審議会が検討

-開示規制の動向は

茂呂氏 EUでは、ステナビリティに関する情報開示のルール「企業サステナビリティ報告指令(CSRD)」が定められ、「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」のE4において、生物多様性の開示を求めている。

グローバルな動きとしては、国際会計基準(IFRS)財団が2021年に「国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)」を設立した。ISSBは、2024年6月に公表したステートメントに、生物多様性、生態系と生態系サービス、人的資本に関するリスクと機会に関するリサーチと基準設定プロジェクトを開始することを盛り込んでいる。

日本では、2025年3月に「サステナビリティ基準委員会(SSBJ)」よりサステナビリティ開示基準(SSBJ基準)が公表された。「適用基準」「一般基準」「気候基準」の3つから構成され、TCFDの4要素に基づくコア・コンテンツを含むが、現段階ではまだ生物多様性に特化したものはない。

開示内容については、「自然関連財務情報開示フレームワーク(TNFD)」の開示提言とガイダンスが参考になるだろう。TNFDは、国連環境計画金融イニシアチブなどが設立母体となっている。自然資本への依存インパクトをしっかり見据えた上で、そこから生じるリスクと機会をきちんと把握し、開示することを求めている。

TNFDの開示提言に沿った開示を行う意向を表明した企業は、2024年10月時点で502社だった。国別に見ると、日本企業は133社と全体の4分の1を占めトップだった。日本企業は、TNFD開示に興味を持ち、それに向けて取り組みが始まっている。

![オペレーションF[フォース]](https://financial.jiji.com/long_investment/img/opf_banner.jpg)